Большая наука на Урале: снежинский ядерный центр отмечает 70-летие

5 апреля 1955 года вышел приказ о создании НИИ‑1011, в котором были разработаны новые виды вооружения, обеспечившие безопасность страны на десятилетия вперед. О прошлом, настоящем и будущем Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) — в материале «СР».

Гении из Челябинска‑70

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне прошли первые успешные испытания советской атомной бомбы, спроектированной специалистами КБ‑11 — предприятия, расположенного в закрытом городе Арзамасе‑16 (сегодня Саров).

Несмотря на достигнутые результаты, через пять лет было решено создать на Урале НИИ‑1011 — предприятие-дублер ядерной программы Сарова. Таким образом руководство страны решало две задачи развития отрасли: отнесение стратегически важного объекта подальше от западных границ и создание внутренней конкуренции между предприятиями по разработке и изготовлению ядерных боеприпасов.

Место для будущего института выбрали на восточных предгорьях Среднего Урала, примерно посредине между Екатеринбургом и Челябинском. На южном берегу живописного озера Синара заложили город Челябинск‑70 (ныне Снежинск). Исходной базой выбрали поселок Сокол, расположенный в 20 км к северу от Озерска, где находился химкомбинат «Маяк», производивший компоненты ядерных зарядов и имевший хорошо развитую строительную базу, которая была использована для нужд новых города и института. Параллельно с его формированием строили производственные помещения, коммуникации и дороги, возводили жилые дома.

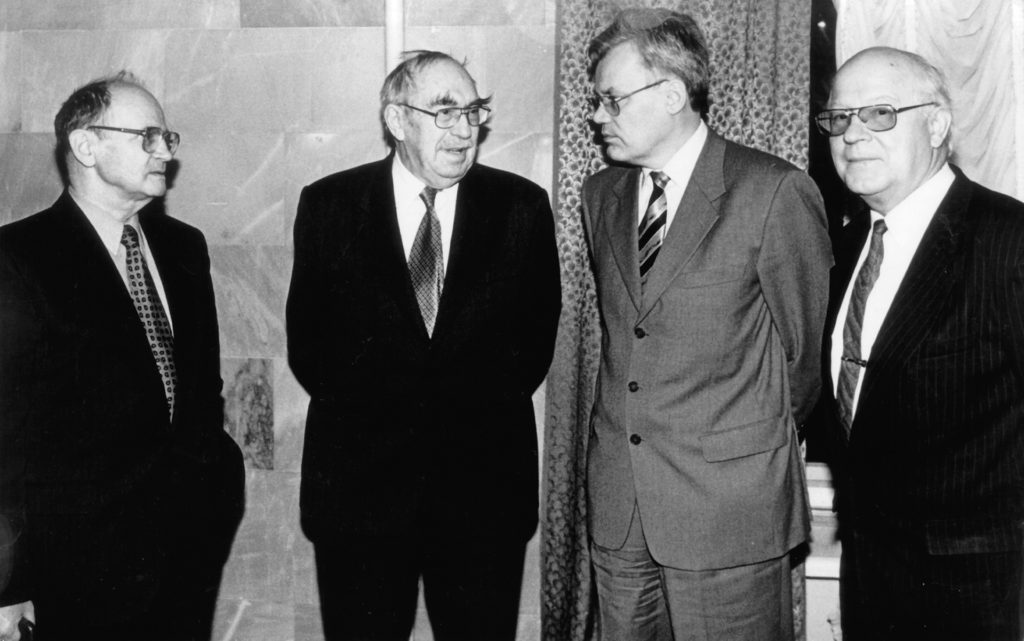

В 1956 году из Арзамаса‑16 в Челябинск‑70 выехала группа молодых ученых, в числе которых были Лев Феоктистов, Евгений Забабахин, Евгений Аврорин, Армен Бунатян и др. Первыми руководителями объекта стали Дмитрий Васильев и Кирилл Щелкин. Уже в начале 1980‑х коллективы двух ядерных центров добились стратегического ядерного паритета с США.

Сейчас более половины действующего стратегического ядерного арсенала России составляют изделия, которые разработаны и произведены в РФЯЦ-ВНИИТФ. Для отцов-основателей НИИ‑1011 создание оружия было прежде всего научным прорывом, обеспечившим безопасность страны и международную стабильность.

Внуки отцов-основателей

РФЯЦ-ВНИИТФ до сих пор остается передовой научной организацией в стране, не только успешно выполняя государственный оборонный заказ, но и активно разрабатывая продукцию гражданского назначения. Так, в феврале этого года сотрудников центра Илью Пензина и Вячеслава Эверта наградили медалями Российской академии наук за создание диагностической базы для рентгенографического комплекса на основе линейного индукционного ускорителя, а в 2024‑м Родион Иванов, Виктор Закаляпин, Алена Иванова, Александра Терентьева и Олег Шаламов стали лауреатами премии «Росатома» в области науки и инноваций для молодых ученых.

«Еще 15 молодых сотрудников получили премии РФЯЦ-ВНИИТФ имени выдающихся ученых, работавших в ядерном центре, — рассказывает академик РАН Георгий Рыкованов. — Например, премию имени Евгения Забабахина вручили сотрудникам конструкторского бюро, которые разработали взрывчатый состав с уникальными свойствами. Эта премия давно не присуждалась в связи с отсутствием значимых серьезных исследований. Мы видим, что молодая смена подрастает, и это здорово! Через 5–10 лет им определять лицо науки нашего ядерного центра».

Магнит для талантов

Привлечение молодежи — отдельная большая задача. Множество образовательных проектов ориентировано на школьников и студентов. Один из самых перспективных — открытый два года назад образовательный центр «Новый Снежинск», совместный проект РФЯЦ-ВНИИТФ и консорциума вузов. Там готовят кадры для ядерного центра по направлениям «прикладная математика», «теоретическая и экспериментальная физика», «лазерные технологии». Магистранты, поступившие в «Новый Снежинск» по результатам конкурсного отбора, получают возможность посещать лекции и семинары ведущих ученых и инженеров ядерного центра и участвовать в исследовательских проектах предприятия.

В «Новом Снежинске» обучаются 44 магистранта из семи ведущих университетов страны. Особенно много студентов из уральских вузов. Выпускниками уже стали 16 магистров Уральского федерального университета (УрФУ). Анна Кузовлева — из их числа.

«Я училась в УРФУ на направлении «ядерная физика», — рассказывает девушка. — К нам приехали представители РФЯЦ-ВНИИТФ и рассказали о программе «Новый Снежинск». Я решила, что хочу найти там место для себя. Родные отговаривали, не понимали: как можно поехать в закрытый город и стать невыездной за границу, когда ты даже ничего не знаешь о предприятии. Но полтора года практики и учеба в «Новом Снежинске» только укрепили меня во мнении, что я все сделала правильно. Уютный город стал мне роднее многолюдного Екатеринбурга. В конце 2024 года я стала штатным сотрудником ядерного центра».

Задачки на будущее

На снежинском предприятии следят за современными трендами. Одно из новых научных направлений — изучение поведения водорода.

«Нам поручили моделировать процессы, влияющие на безопасность в атомной и водородной энергетике, — рассказывает кандидат физико-математических наук Инга Макеева. — Задача потребовала новых подходов и методов. Аварии на производстве происходят при гораздо меньших уровнях энергии и гораздо дольше, чем те, которые мы привыкли изучать. Они начинаются с небольшой течи, которая расширяется часами и приводит к выбросу вещества, а оно, в свою очередь, может спровоцировать взрыв или пожар. Это представляет серьезную угрозу для оборудования, персонала и окружающей среды».

Для моделирования используют общие законы сохранения массы, энергии и импульса, а также новые численные подходы, которые разработала команда химиков, физиков-реакторщиков, газодинамиков, математиков и программистов. Мультидисциплинарный подход позволил создать уникальные программные комплексы и экспериментальную базу для полномасштабных исследований аварийных ситуаций.

«Мы надеемся, что благодаря этой интенсивной коллективной работе сможем создать методику, позволяющую научно обосновывать безопасность объектов водородной и атомной энергетики, строить более безопасные объекты, разрабатывать эффективные средства для предотвращения аварийных ситуаций и минимизации их последствий», — говорит Инга Макеева.

Доктор физико-математических наук Владимир Дремов более 30 лет назад стоял у истоков зарождения атомистического моделирования в ядерном центре.

«Это способ определения термодинамических и термомеханических свойств материалов исходя из моделирования эволюции систем атомов, из которых эти материалы состоят, — поясняет ученый. — Моделирование происходит из «первых принципов», то есть все, что нам нужно знать о материале, — это его атомарный состав. В зависимости от того, как мы расположим атомы, получатся разные материалы с разными свойствами».

Сейчас на имеющихся вычислительных мощностях ученые моделируют системы из нескольких миллиардов частиц, отслеживая во времени траекторию каждого атома. Именно там, в виртуальном пространстве, ученые пытаются произвести и протестировать материалы будущего.

«Вопрос, который нам все время задают: когда вы сможете создавать новые материалы с характеристиками по требованию заказчика? Но объективно для построения прогностической модели какого-то класса материалов необходимы несколько лет кропотливой работы», — говорит Владимир Дремов.

Одно из главных направлений работы — объединение двух подходов: точного многомасштабного моделирования и быстрого анализа данных с использованием искусственного интеллекта.

«Тогда открываются перспективы создания материалов, которые сегодня еще не на слуху: электриды — для аккумуляторов нового поколения, низкоразмерные магнетики — для спинтроники, китаевские (не путать с китайскими) магнетики со спин-жидкостным состоянием — для квантовых компьютеров, радиационно стойкие материалы с рекордными показателями — для новых поколений ядерных реакторов. Не останется в стороне и оружейная тематика. Пока эти названия звучат непривычно и даже загадочно, но завтра они могут приобрести такой же привычный смысл, как полупроводники, пластики, композиты», — резюмирует ученый.

Алексей Лихачев

Гендиректор «Росатома»

— С момента своего основания РФЯЦ-ВНИИТФ играет важнейшую роль в обеспечении безопасности и обороноспособности страны. Мы с гордостью и уважением вспоминаем имена тех, кто стоял у его истоков. Трудно переоценить вклад работников и руководителей института в создание ядерного щита Родины, который и поныне является основой национальной безопасности.

Дело создателей снежинского ядерного центра продолжает жить в современном поколении его сотрудников. РФЯЦ-ВНИИТФ — лидер в решении всех сложных задач, встающих перед атомной отраслью и нашей страной. Вы находитесь на передовой мировой науки, решаете сложнейшие вопросы в области ядерно-энергетического комплекса, расчетных и лазерных технологий, электротехники, цифровизации и систем безопасности. В условиях современных вызовов ваши прорывные продукты и технологии приобретают особую значимость для России.

Хочу выразить глубочайшую благодарность всему коллективу — ученым, инженерам, конструкторам, рабочим, каждому, кто своим трудом, талантом и преданностью вносит вклад в процветание предприятия. Вы мыслите смело и нестандартно, генерируете блестящие идеи и добиваетесь их безукоризненного воплощения! Ваша работа — это пример беззаветного служения науке и Отечеству.

КАКИХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ ЖДАТЬ В БЛИЖАЙШИЕ 20 ЛЕТ: ПРОГНОЗЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИЗ СНЕЖИНСКА

Вячеслав Стаханов

— При сохранении темпов развития водородной энергетики к 2035 году ожидается рост производства и потребления водорода до 150 Мт в год, причем пятая его часть будет использоваться для транспорта и малых энергетических установок. Через 20 лет я в этой связи жду снижения выброса парниковых газов в атмосферу.

Дмитрий Носуленко

— В ближайшие десятилетия в мире будут созданы более мощные лазеры, которые откроют возможность наблюдения за рядом новых явлений. Самым впечатляющим экспериментом станет прямое преобразование энергии в массу.

Ксения Волосенко

— Перспективы развития математического моделирования кажутся безграничными. Интеграция искусственного интеллекта с нейротехнологиями позволит ученым создавать интерфейсы «мозг — компьютер» и напрямую общаться с моделями через них, ускоряя процессы разработки и анализа. Это будут не только модели машин и зданий, но и полные копии таких сложных систем, как человеческое тело, экосистемы, города и даже планетарные системы.