Чтения мыслей: о новинках в области физики высоких плотностей энергии

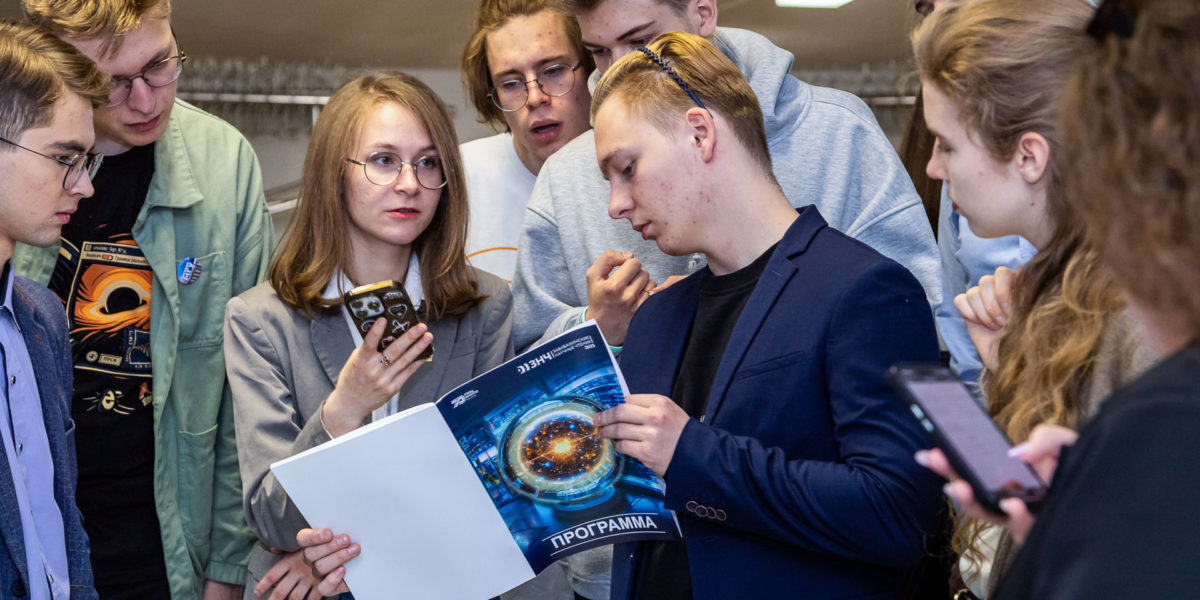

Ученые России, Китая и Белоруссии обсудили последние исследования в области физики высоких плотностей энергии на XVII Международной конференции «Забабахинские научные чтения» в Российском федеральном ядерном центре «Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики» (РФЯЦ-ВНИИТФ).

Космос, климат, термояд

Кумуляция, высокоинтенсивное воздействие на материалы, угрозы из космоса — темы секции «Высокоинтенсивные процессы, турбулентность, космическая защита Земли». «Доклады были посвящены численным расчетам процессов и экспериментальным работам. Отрадно, что количество последних не уменьшилось», — сказал председатель секции, начальник отдела ВНИИТФ Владимир Ногин.

Ведущий научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН Азарий Баренбаум сделал доклад об альтернативном механизме гравитационного взаимодействия. Этот механизм помогает определять, как звезды и планеты действуют друг на друга на большом расстоянии. Заместитель начальника научно-исследовательского отделения Российского федерального ядерного центра «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» Алексей Белов рассказал об изучении взаимодействия мощного коротковолнового радиоизлучения и ионосферы Земли с помощью коротковолнового нагревного стенда «Сура». Научный сотрудник Института гидродинамики Сибирского отделения РАН Владимир Анисичкин выступил с гипотезой: периодическое изменение климата связано с ядерными реакциями в жидком ядре Земли.

Были доклады об инерциальном управляемом термоядерном синтезе. «В последнее время в мире огромное внимание уделяется расчетам развития неустойчивостей при сжатии лазерных мишеней, — отметил сопредседатель секции, начальник отдела ВНИИТФ Игорь Глазырин. — И есть там тонкий эффект: разные сорта ионов имеют разную температуру, что значительно влияет на результат сжатия мишени. Этому был посвящен доклад Чжан Чао из Института прикладной физики и вычислительной математики в Китае. Он предложил тестовые расчеты, которые позволят согласовать усилия лабораторий, занимающихся инерциальным синтезом».

Самой популярной темой секции «Явления в плотной плазме» были прикладные исследования плазмы, образованной ультракороткими лазерными импульсами.

Места для взрывов

В секции «Взрывные и детонационные явления» говорили об исследованиях ударных и детонационных волн в газовых смесях и конденсированных средах, о горении и термическом разложении, об экспериментально-расчетных подходах в исследовании взрывчатых веществ и др. «Мы наблюдаем развитие измерительных методик, а также методов численного моделирования, что выводит исследования взрывных процессов на новый качественный уровень, — сообщил председатель секции, заместитель начальника отделения ВНИИТФ Евгений Смирнов. — Один доклад был посвящен новому источнику синхротронного излучения СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов. — «СР») и станции «Быстропротекающие процессы» с камерой, рассчитанной на взрывы до 2,5 кг в тротиловом эквиваленте. Была работа о создании диагностического комплекса для радиографической регистрации взрывных процессов на линейном индукционном ускорителе ВНИИТФ ЛИУ‑20. Обе эти установки (СКИФ и ЛИУ. — «СР») по возможностям и характеристикам не имеют аналогов в мире».

В секции «Свойства веществ при высокоинтенсивных процессах» доклады охватывали четыре основных направления: уравнения состояния материалов, исследование реологических (деформационных) свойств, методы и методики измерения быстропротекающих процессов, исследование материалов после динамического нагружения. На высоком уровне выступили молодые ученые — выпускник МГУ Саров Константин Михеев и студент-дипломник «Нового Снежинска» Елисей Несмиянов. «Их исследования вызвали интерес и обсуждения в аудитории, — сказал председатель секции, заместитель начальника отдела ВНИИТФ Алексей Караваев. — Запущенные несколько лет назад образовательные проекты МГУ Саров и «Новый Снежинск» начинают приносить плоды».

Модели в развитии

Обращению с отработавшим ядерным топливом в двухкомпонентной атомной энергетике был посвящен доклад заместителя директора частного учреждения «Наука и инновации», директора направления радиохимии Андрея Шадрина в секции «Ядерная и водородная энергетика». Он особо отметил роль методов математического моделирования и цифровых двойников в современной радиохимии. Тему продолжили доклады сотрудников Института высокотемпературной электрохимии (ИВТЭ) Уральского отделения РАН об экспериментальном обосновании пирохимической технологии переработки нитридного уранплутониевого топлива и новом подходе к отделению америция от плутония и других актинидов. Значимым научным достижением коллектива ВНИИТФ стал цикл фундаментальных исследований трансмутации минорных актинидов в жидкосолевых реакторах. Его представил научный сотрудник центра Михаил Белоногов.

Секция «Численные методы, алгоритмы, программы и точные решения» побила рекорд по количеству докладов — 66. Большинство посвящалось совершенствованию методов математического моделирования, развитию программных комплексов, созданию разностных схем, аналитическим решениям тестовых задач, развитию технологии параллельных расчетов. По мнению председателя секции, главного научного сотрудника ВНИИТФ Александра Шестакова, самым ярким стал доклад профессора НИИ механики МГУ Михаила Иванова о точных решениях уравнений космической гидродинамики для высокоинтенсивных гамма-всплесков, который затем в разных аспектах обсуждали на круглом столе.

В этом году на Забабахинских чтениях дебютировала секция «Методы, технологии и приложения искусственного интеллекта». Обсуждалась обработка данных с беспилотников, нейронные сети в математическом моделировании физических процессов, машинное обучение для решения обратных некорректных задач в томографии, а также перспективы в материаловедении. Председатель секции, заместитель начальника отделения ВНИИТФ Вячеслав Федоров описал проблематику этой области: «Основная сложность состоит в адаптации искусственного интеллекта к прикладным задачам. Готовые «рецепты» распространяются на ограниченный круг вопросов. Искусственный интеллект открывает перед нами не только новые горизонты, но и новые проблемы, которые требуют всестороннего анализа и исследования».

400

участников

59

организаций

190

устных докладов

108

стендовых докладов