На британской АЭС начали отпугивать рыб

На строящейся в Британии АЭС «Хинкли-Пойнт С» тестируют инновационную систему для отпугивания обитателей реки Северн направленным высокочастотным звуком. Насколько безопасен этот метод для фауны водоема и как обстоит дело с рыбозащитой на атомных станциях российского дизайна? Мы обратились к экспертам.

Есть проблемы

Цели рыбозащитных систем и сооружений на АЭС — обезопасить оборудование станции и предотвратить гибель и травмирование рыбы, поясняет доктор технических наук Сергей Бахарев, автор акустической системы вытеснения рыб от водозаборных окон водоподводящих каналов, внедренной на Калининской АЭС в 2012 году. Отсутствие рыбозащитной системы может привести к массовой гибели обитателей водоемов, особенно молоди — их засосет в систему охлаждения. «Скорость потока около водозаборного окна — несколько метров в секунду, — уточняет Сергей Бахарев. — Для компенсации ущерба около каждой АЭС строят один-два рыборазводных завода».

«Рыба в водозаборном объекте может гибнуть и из-за вышедшей за пределы физиологически допустимого диапазона температуры», — добавляет Юрий Щуров, директор департамента коммерческой деятельности Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Умершая по естественным причинам рыба потенциально опасна для оборудования станции, как и живая, говорит Александр Иванов, главный специалист по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов Института «Гидропроект». Только мертвая рыба, в отличие от живой, к методам отпугивания равнодушна: она все равно приплывет в водозабор, к водоочистным сеткам системы технического водоснабжения станции.

Плюсы и минусы рыбьей дискотеки

Ученые придумывают новые и совершенствуют старые способы держать водных обитателей на расстоянии. Наиболее популярный — акустический, его применяют на большинстве АЭС в мире. Между собой специалисты называют это рыбьей дискотекой. Подводные динамики испускают сигналы разной частоты, предупреждающие о приближении к источнику опасности или причиняющие болевые ощущения. «Иными словами, либо рыбе доходчиво объясняют, что если она не покинет опасную зону, то ее огреют «дубиной», либо, не предупреждая, «бьют». Первый вариант очевидно гуманнее», — говорит Александр Иванов.

Преимущества акустического метода — дальность действия и низкие затраты электроэнергии. Минусы тоже есть, отмечает Юрий Щуров. Во-первых, водные обитатели быстро адаптируются к новому источнику звука. Александр Иванов проводит аналогию: «Вы останавливаетесь у автострады, потому что слышите шум машин. Осматриваетесь — машин нет, ревет абсолютно безопасный имитатор. Вы перестаете обращать внимание на звук и спокойно переходите дорогу. То же самое с акустическим информирующим отпугивателем рыбы». Сигнал, вызывающий болевые ощущения, постоянно транслировать невозможно, иначе персонал станции будет вынужден всю смену слушать громкий звук — наслаждаться рыбьей дискотекой.

Дельфинов жалко

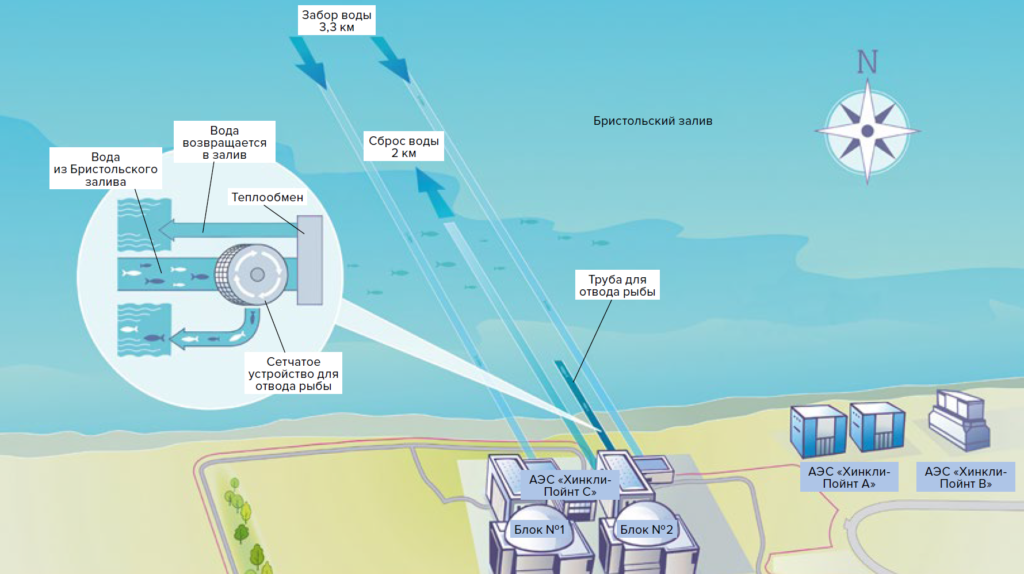

Протяженность Северна — 354 км, это самая длинная река в Великобритании. Она берет начало в Уэльсе и впадает в Бристольский залив, где обитает несколько видов дельфинов. Оттуда в устье Северна часто заплывают серые тюлени. Строители АЭС «Хинкли-Пойнт С» поначалу отказались от установки системы акустического отпугивания: по их мнению, сильное течение и плохая видимость очень затруднят работу водолазам. Но в этом году появилось инновационное решение. «В описании технологии используемый сигнал — высокочастотный, он должен воздействовать на рыб и не восприниматься дельфинами и тюленями. На деле такой сигнал — тот же самый ультразвук, который многие рыбы не воспринимают, — рассуждает Александр Иванов. — Это подтверждают многочисленные гидроакустические исследования. А вот для дельфинов ультразвук — вся жизнь. Без него они вообще неспособны ориентироваться в пространстве. Поэтому внесение в водоем чего-то близкого к ультразвуку неизбежно приведет к их дезориентации».

Коралловый выход

Для АЭС «Куданкулам» в Индии и «Эль-Дабаа» в Египте российские специалисты разработали технологию, безопасную для морской фауны и не мешающую персоналу громкими звуками.

Водоприемную акваторию защитили дамбами от волн и провели эколандшафтную коррекцию: в водную толщу поместили крупногабаритные камни и бетонные модули, чтобы локально изменить «обстановку» для гидробионтов. Со временем твердый субстрат превратился в заселенный коралловый риф. Использующие его многочисленные неоднородности для охотничьих стоянок и засад хищники служат биобарьером, который ихтиофауна инстинктивно избегает. Биобарьер действует не столько на визуальном уровне, сколько на уровне запахов и звуков. Сливаясь в комплекс, они отпугивают рыбу на значительно большем расстоянии. Уловив сигнал опасности, рыба быстро покидает водозаборную зону. Нечаянно пересекших границу и нежизнеспособных особей поедают хищники.

«Человек вырастил и поставил себе на службу коралловый риф и его обитателей. Эффективность этой природоподобной технологии — более 90 %. Кроме того, защитный биотоп (относительно однородный по характеристикам участок биопространства. — «СР») не требует энергообеспечения — работает по принципу «поставил и забыл». И затраты на его строительство минимум на два порядка ниже, чем на другие рыбозаградители», — резюмирует Александр Иванов.