Море всегда рядом с небом: что атомщик узнал о судьбе деда-летчика

Для капитана атомного ледокола «Арктика» Александра Скрябина судьба деда Виктора Скрябина, летчика-истребителя, Героя Советского Союза, — пример личного мужества и умения быстро принимать правильные решения в условиях высокой неопределенности. Эти качества атомщик в полной мере использует в своей работе.

Оба деда Александра Скрябина были летчиками, участвовали в Великой Отечественной войне. Один, со стороны мамы, Иван Челмодеев, был начальником штаба батальона аэродромного обслуживания, дошел до Берлина, возвратился домой и был рядом с внуком все его детство и юность. Второй, Виктор Скрябин, не вернулся из боя, и Александр Скрябин много времени потратил на то, чтобы восстановить в деталях его судьбу.

Виктор Скрябин мечтал стать летчиком с детства. Изучал по плакатам и моделям устройство самолетов, занимался физкультурой. В 19 лет работал машинистом паровоза и занимался в аэроклубе. В 1938‑м, в 21 год, был призван в армию. Окончил Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков младшим лейтенантом, служил в Пушкине в Ленинградской области. Участвовал в Финской войне, где сбил первый самолет, а после нее осваивал новые МиГ‑3. Женился, в семье родился сын Виталий.

С декабря 1941 года Виктор Скрябин в составе 25‑го Краснознаменного истребительного авиационного полка (ИАП) сражался на Крымском, Закавказском, Северо-Кавказском фронтах, прикрывая порты Батуми, Поти, Сухуми, Феодосию и Керчь. Первый вражеский самолет на Великой Отечественной войне сбил 28 декабря 1941 года. В апреле 1942‑го его наградили орденом Красного Знамени, в октябре — орденом Красной Звезды. В ноябре 1942 года Виктора Скрябина перевели на Северо-Кавказский фронт и назначили заместителем командира второй эскадрильи 40‑го гвардейского ИАПа. В феврале 1943 года он был переведен в 249‑й ИАП на ту же должность, а позднее — на должность штурмана полка.

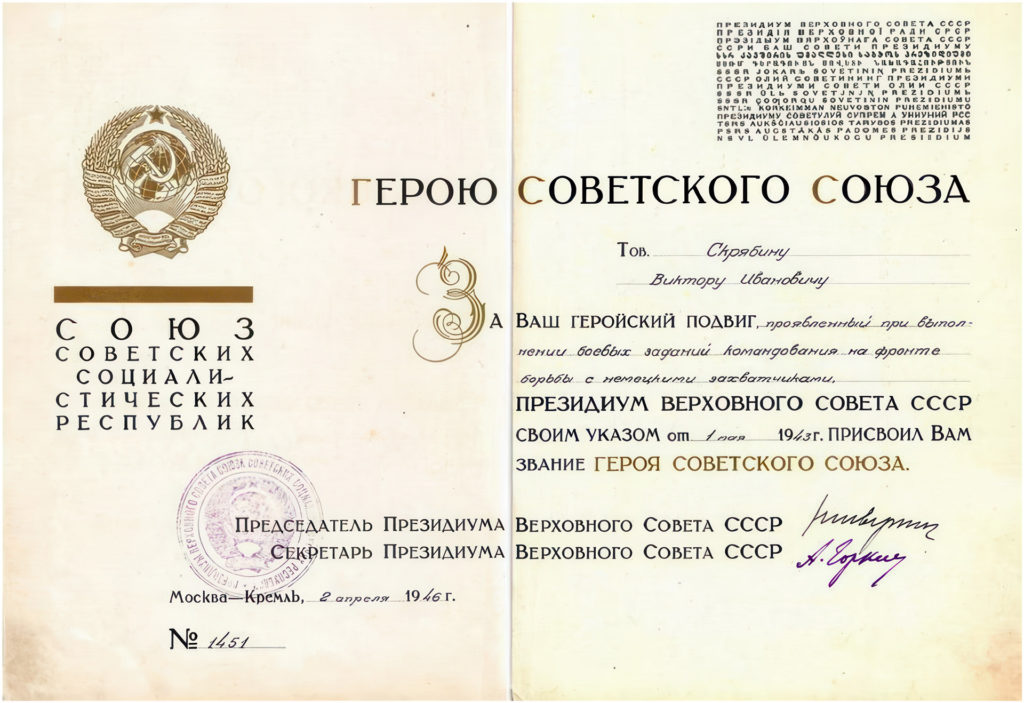

Вот лишь несколько примеров из боевых вылетов аса: в декабре 1942 года эскадрилья за 10 дней уничтожила более 20 вражеских самолетов из элитной эскадры «Удет». 13 февраля 1943‑го Виктор Скрябин атаковал несколько сотен вражеских автомашин, 16 февраля помог сбить самолет-разведчик, 27 и 28 февраля сбил три «Юнкерса». 1 мая 1943 года за 11 сбитых самолетов ему присвоили звание Героя Советского Союза. Но награду получить не успел. Последний воздушный бой Виктор Скрябин принял над Кубанью 12 апреля 1943‑го.

По документам он погиб. Но финал того боя не был однозначным. Самолет сбили, однако, как свидетельствуют участники группы, которую он вел, Виктор Скрябин смог выйти из пике и полетел низко над землей. Возникла версия, что его, раненого и обожженного, спасли местные жители, но увечья оказались столь тяжелы, что летчик не захотел раскрывать своего имени, чтобы не стать обузой для семьи. А погибшим сослуживцы его записали, чтобы жена могла получать положенные за Героя СССР выплаты.

Поиски самолета Виктора Скрябина и изучение обстоятельств боя шли и во время войны, и после: в 1950‑е, 1980‑е годы и позднее, когда подключились кубанские поисковые отряды. Александр Скрябин общался с другими летчиками, направлял запросы, а позднее, после рассекречивания больших объемов документов Минобороны в 2007 и 2011 годах, изучал личное и партийное дела деда (полковые приказы, донесения, журналы боевых действий и проч.) в Центральном архиве министерства.

«У меня собран большой архив, вся история деда перед глазами. Он был признан бесстрашным летчиком, снайпером, разведчиком. Все, что можно было собрать в 26 лет в боях на Кубани, дед собрал, — рассказывает Александр Скрябин. — Есть описание схемы и его последнего воздушного боя. С высокой вероятностью он тогда столкнулся с легендой люфтваффе, третьим по результативности летчиком Гюнтером Раллем. Самолет деда до сих пор не нашли. Примерный район падения известен, но там тогда были болото, плавни, потом устроили водохранилище. Поисковики там не работают, поэтому шансы найти самолет минимальные».

Изучая особенности тактики немецких и советских летчиков, их психологию и поведение во время боев, Александр Скрябин пришел к мысли, что многое перекликается с работой капитанов ледоколов во время проводок по арктическим морям. «Во время воздушного боя счет идет на секунды — как зачастую и в Арктике. Ледовое плавание — сложный процесс. Постоянно надо быстро вырабатывать решения, применять их в условиях риска и неопределенности», — поясняет Александр Скрябин. В 2018 году он опубликовал статью «Культура безопасности мореплавания», где описал все принципы безопасности: адекватность, заблаговременность, баланс интересов, обратную связь, разумную осторожность. Они универсальны, их можно применять к любому транспорту — в море, в небе, на железной дороге. И даже в бизнесе. Так, в октябре прошлого года Александра Скрябина и командира вертолета Ми‑8 Александра Макарова, который в Арктике выполняет санитарные рейсы, вывозя больных и раненых при любой погоде, пригласили экспертами на семинар Центробанка по оценкам рисков в условиях неопределенности.

Виктор Скрябин — пример для внука и в искусстве ориентирования. «Раньше не было GPS, и многие теряли ориентиры, садились на чужие аэродромы. А мой дед, штурман полка, никогда ориентировки не терял. В мореплавании искусство судовождения — это умение добывать данные любыми способами, штурманская работа», — комментирует Александр Скрябин.

Он и сам чуть не стал летчиком. Выбирая военный вуз после окончания школы, решил далеко от родного Питера в летные училища не ехать и связал свою судьбу с морем. К тому же серьезным мотивом послужила любимая книга детства «Два капитана» Вениамина Каверина. К пятикурсникам Высшего военно-морского училища им. Фрунзе (сейчас Санкт-Петербургский военно-морской институт) ежегодно приезжали так называемые «покупатели» — представители морской авиации, которые предлагали курсантам перейти к ним и переучиться на морских штурманов. Но в 1987 году, когда выпускался Александр Скрябин и ждал этого момента, они не приехали. Он давно об этом не жалеет. Говорит, что это судьба: «А небо всегда рядом: голову вверх поднял, и — вот оно».