Сила атома: гендиректор «Росатома» выступил на форуме «Знание. Государство»

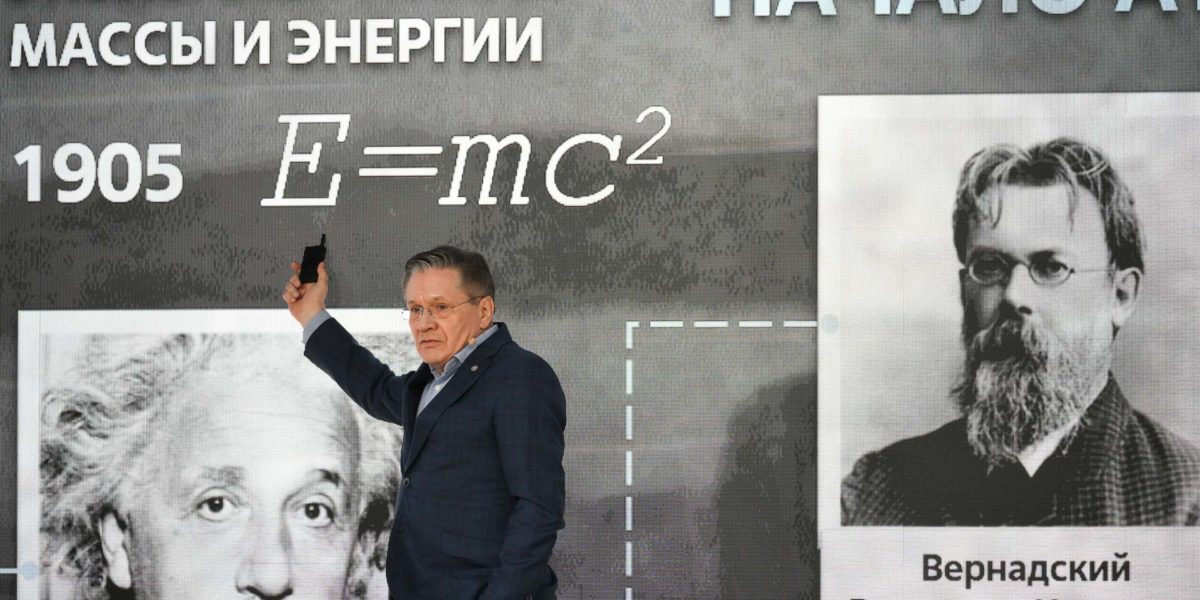

Гендиректор «Росатома» выступил 24 января на форуме «Знание. Государство». Российское общество «Знание» приглашает в этот проект выдающихся ученых, руководителей крупнейших компаний, успешных предпринимателей, представителей культуры и искусства. Алексей Лихачев рассказал о взгляде корпорации на технологическое лидерство в эпоху глобальных перемен и начал с экскурса в историю становления и развития атомной промышленности.

Перед Второй мировой войной ядерные исследования в нашей стране развивались параллельно с такими же исследованиями в США, Великобритании и Германии. Работы в СССР шли сразу в нескольких научных учреждениях. В 1940 году Константин Петржак и Георгий Флеров обнаружили новое физическое явление — спонтанное деление ядер урана. Петржак и Флеров проводили опыты на самой глубокой тогда станции московского метро — «Динамо», чтобы избежать влияния космических лучей на процесс деления.

«К концу 1930‑х годов стало ясно, что атомная энергия — это невиданная прежде сила. А поскольку Европа тогда дышала войной, сразу появилась идея создать на ее [атомной энергии] основе новое, чрезвычайно мощное оружие», — сказал Алексей Лихачев.

В канун Второй мировой войны атомные проекты стартовали в Германии, а чуть позже в США. В конце 1930‑х немецкие физики сделали важнейшее открытие — искусственное расщепление ядра атома урана. Это был первый шаг к атомной бомбе. В июне 1939 года началось сооружение первой реакторной установки в Хайгерлохе.

Атомную программу развернули и США. В августе 1939 года Альберт Эйнштейн направил президенту Рузвельту письмо с сообщением о германской ядерной программе и работе над бомбой. Уже в октябре состоялось первое заседание комитета по урану. Сложился «Манхэттенский проект», в котором принимали участие свыше 120 тыс. человек. К нему примкнули лучшие физики, нобелевские лауреаты, эмигрировавшие из Германии и других стран Европы.

«Почему же у Германии не получилось? Во-первых, нехватка ресурсов в условиях войны. Во-вторых, после прихода Гитлера к власти из Германии уехали практически все талантливые физики-евреи. В ядерной гонке Гитлер проиграл, к счастью для всего человечества», — заключил Алексей Лихачев.

Советский Союз приступил к атомному проекту 28 сентября 1942 года, когда разворачивалась Сталинградская битва. В этот день было подписано распоряжение Государственного комитета обороны «Об организации работ по урану». Совпадение это или нет, но операция наступления советских войск под Сталинградом получила кодовое название «Уран».

Об условиях, в которых начинался атомный проект, свидетельствует записка: «Для проведения работ по урану выделить лаборатории № 2 Академии наук СССР 100 рулонов кальки, 50 пар резиновых сапог, 500 лопат, 300 топоров…» Подпись: «Москва, Кремль, 1943 год, заместитель председателя Госкомитета обороны Молотов».

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки заставила советское правительство активизировать работы над бомбой. 20 августа 1945 года Государственный комитет обороны издал приказ об организации Спецкомитета и Первого главного управления (ПГУ). Работы по ядерной тематике получили четкую структуру и конкретную цель — создание оружия, аналогичного американскому. На ПГУ работали сотни предприятий, целые отрасли, были мобилизованы десятки тысяч людей. Научную часть возглавил Игорь Курчатов.

Первый советский заряд РДС‑1 был испытан 29 августа 1949 года. Он был плутониевым, как у американского «Толстяка», сброшенного на Нагасаки. «Наша бомба во многом повторяла американскую, базируясь на данных разведки, однако некоторые системы — баллистический корпус и электрооборудование — заметно отличались. Новые поколения снарядов все дальше уходили от американского прототипа и были уже полностью уникальными», — рассказал Алексей Лихачев и добавил, что создатели бомбы обходились без бюрократии, о чем свидетельствует много архивных документов.

Ядерный паритет СССР и США был достигнут только в 1961 году, с испытанием термоядерной «Царь-бомбы».

Уникальный культурный код

Атомный проект стал альянсом лучших представителей научной интеллигенции и военных, генералов НКВД, имевших большой организационный и управленческий опыт. «Объединение этих двух начал — либерально-научного, интеллигентского и жесткого военного и офицерского — дало нам уникальный культурный код, в котором защита Родины и практически военная дисциплина сочетаются с научными знаниями и глубокой верой в науку и возможности человека», — сказал Алексей Лихачев. Он напомнил, что большинство отцов-основателей в начале атомного проекта были совсем молодыми, от 30 до 40 лет. «Андрей Сахаров, например, приехал в Арзамас‑16, когда ему было всего 29 лет. Их опыт показывает: молодые могут решать любые, самые сложные задачи», — убежден руководитель «Росатома».

В первые годы развития атомного проекта его создатели задумались о мирном применении атомной энергии. Первая в мире атомная станция была построена в Обнинске уже в 1954 году, а в 1959 году вступил в строй первый в мире атомный ледокол.

Современный этап развития атомной отрасли начался в 2007 году, когда указом президента России была учреждена госкорпорация «Росатом». По значению для страны это сравнимо с решением о создании Спецкомитета и Первого главного управления, считает Алексей Лихачев. Под одну «крышу» были заведены все атомные направления. Перед «Росатомом» стояли задачи развивать национальную энергетику и экспортировать атомные технологии.

Лидерство вопреки

«Как и вся страна, мы работаем в условиях постоянного экономического и политического давления. Постоянно принимаются новые санкционные ограничения, в том числе против предприятий «Росатома», — отметил Алексей Лихачев.

Несмотря на все сложности, 2024 год стал особенным годом для России. В мае президент подписал указ о национальных целях развития. Под эти цели правительство сформировало 19 национальных проектов, восемь из них посвящены достижению технологического лидерства. Остальные направлены на сохранение экологии, развитие медицины, транспорта, создание комфортной среды — всего того, что способствует росту качества жизни людей.

Важнейшая задача «Росатома» — укрепление обороноспособности страны. Второе направление — атомная энергетика. Корпорации предстоит в ближайшие несколько десятилетий построить в России не менее 38 энергоблоков большой, средней и малой мощности, чтобы довести долю атомной генерации до 25 %. Новые атомные станции появятся не только в европейской части страны, но и на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. К 2032 году первую электроэнергию должна дать Приморская АЭС.

В дальнейшем развитии атомной энергетики «Росатом» опирается на национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии». Он предполагает формирование энергосистемы четвертого поколения, развитие малой атомной генерации и, как задел на будущее, термоядерные исследования. А также создание экспериментальной базы, спецматериалов и подготовку кадров. «Президент предельно четко обозначил задачи атомного нацпроекта: закрепить мировое лидерство России в атомной сфере», — подытожил глава «Росатома».

Отдельно Алексей Лихачев остановился на проектах малых АЭС. Такие блоки хороши для удаленных и труднодоступных мест, там, где не нужно много электроэнергии. В Певеке на Чукотке работает первая и единственная в мире плавучая атомная станция. Ее мощность — всего 80 МВт, и этого достаточно, чтобы снабжать светом и теплом 100‑тысячный город.

«Росатом» ведет строительство наземной малой АЭС в Якутии. А для Чукотки строится несколько плавучих атомных блоков.

Двухкомпонентная атомная энергетика, в которой одновременно работают тепловые и быстрые реакторы и замкнут ядерный топливный цикл, будет создана «Росатомом» через 15–20 лет, дал прогноз Алексей Лихачев. Это позволит многократно возвращать в оборот ядерное топливо и перерабатывать большинство радиоактивных отходов.

Опытно-демонстрационный энергетический комплекс, на котором все это будет реализовано, строится в Северске Томской области. «В следующем десятилетии начнем сооружать по этой технологии большие блоки в нашей стране и предлагать эти проекты зарубежным заказчикам», — сообщил Алексей Лихачев.

Технологическое лидерство в атомных энерготехнологиях — основа доминирующего положения «Росатома» на мировом рынке строительства АЭС.

«Этот год юбилейный: мы отмечаем 80‑летие атомной промышленности нашей страны. Девиз юбилея — «Гордость. Вдохновение. Мечта». Это гордость за тех, кто создавал и поднимал атомную промышленность. Они передали нам главное — огонь вдохновения, который позволяет нам сегодня решать задачи, казавшиеся недостижимыми вчера. И мы мечтаем о том, что наша страна станет источником знаний, технологий и лучшей жизни для всей планеты», — подчеркнул Алексей Лихачев.

> 460 предприятий

входят в «Росатом», это крупнейшее научно-производственное объединение страны

420 тыс. сотрудников

команда российской атомной отрасли

~ 70 стран

представленность госкорпорации

> 60 тыс. человек

работают в зарубежных проектах «Росатома» — это российские и иностранные специалисты

Блоки в стадии сооружения за рубежом

- 4 Турция

- 4 Египет

- 4 Китай

- 4 Индия

- 2 Бангладеш

- 2 Венгрия

- 2 Иран

- 6 Узбекистан (АСММ)

НАЦПРОЕКТЫ

«Росатом» участвует еще в 10 нацпроектах: развивает Большой Северный морской путь, отечественные цифровые решения и квантовые технологии, создает оборудование для проектов производства сжиженного природного газа (СПГ) и нефтегазовой отрасли, композиты, выпускает химическую продукцию, редкоземельные металлы, реализует проекты в сфере экологии. О некоторых нацпроектах Алексей Лихачев рассказал подробнее.

Укрепление технологической независимости других отраслей

В контуре «Росатома» находится один из крупнейших в стране машиностроительных комплексов. «Мы полностью закрываем свои потребности в атомном энергомашиностроении, создали металлургический кластер, делаем спецстали для собственных нужд и поставляем их партнерам. Сами, в инициативном порядке, начали работать для нужд СПГ-проектов, производить продукцию для нефтяной и газовой промышленности. Часть наших наработок вошла в нацпроект, будем продолжать эту работу в его рамках», — сказал глава «Росатома».

Нацпроект «Новые материалы и химия»

Корпорация создала полную технологическую цепочку производства композитов — от ПАН-волокна до готовых изделий. Использование композитов принципиально меняет подход к индустрии, качественно улучшая характеристики изделий. В новом российском лайнере МС‑21 композиты используются в крыльях, хвостовом оперении, в деталях двигателя.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

Атомщики активно участвуют в цифровизации российской экономики, создании промышленного программного обеспечения, развивают технологии квантовых вычислений. На базе флагманского продукта «Логос» «Росатом» делает национальную платформу матмоделирования. Развивается продукт «Сарус» для управления жизненным циклом. Создается платформа, которая позволит интегрировать существующие в России программные продукты в области жизненного цикла.

Развитие Арктики и Северный морской путь

Важнейшим регионом работы для «Росатома» является Арктика — место реализации крупнейших проектов добычи полезных ископаемых. Корпорация отвечает за судоходство на Северном морском пути, ледокольные проводки и развитие инфраструктуры. Грузопоток в Арктике все время растет, он уже в шесть раз выше рекордных советских показателей. В прошлом году грузопоток составил почти 38 млн т. Рекордным стал и транзит — 3 млн т.

Нацпроект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»

Атомщики продолжают развивать электротранспорт. В Калининграде и Москве строятся два завода литийионных ячеек для накопителей электроэнергии. Общая мощность этих предприятий — 8 ГВт·ч в год. Калининградский завод вступит в опытно-промышленную эксплуатацию в этом году. В Липецкой области создается производство электроприводов. В Москве «Росатом» открыл уже 90 электрозаправок.

Для развития электродвижения очень важен доступ к литиевому сырью. Корпорация разрабатывает Колмозерское месторождение (крупнейшее в России по запасам лития) в Мурманской области и реализует проект в Боливии.

Нацпроект «Экологическое благополучие»

«Росатом» занимается ликвидацией накопленного вреда на полигоне «Красный Бор», на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате и в городе Усолье-Сибирское. В этом году начались работы в Ярославской области, на месте бывшего сажевого завода, который сливал отходы производства, в том числе зеленые масла, в землю.

Корпорация продолжает создавать национальную инфраструктуру для обращения с отходами I и II классов опасности. А скоро займется и отходами III класса опасности.

Нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья»

Медицина — знаковое для технологического суверенитета направление. «Росатом» расширяет номенклатуру радиофармпрепаратов (РФП). В Обнинске строится завод, который будет выпускать 16 наименований РФП. К 2030 году корпорация планирует освоить производство полной линейки оборудования для диагностики — комплексов магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

Еще одно направление — медицинские услуги. «Росатом» и группа компаний «Медскан» создают сеть медицинских центров.

Нацпроекты «Молодежь и дети» и «Кадры»

В отрасли налажен механизм развития кадрового потенциала: две академии, институт наставничества, кадровый резерв. Особое внимание — рабочим, инженерам, ученым. Ежегодно «Росатом» проводит самый крупный в мире отраслевой чемпионат профессионального мастерства AtomSkills.

Работу с молодежью корпорация начинает еще в школе. Открыто больше 100 атомных классов, есть менделеевские, горные, инженерные классы. Отрасль сотрудничает с вузами и создала консорциум опорных вузов во главе с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ».