«Мне не стыдно оглядываться назад и не страшно смотреть вперед»

В ноябре Озерск отмечает 80‑летие. Для ветерана производственного объединения «Маяк» Зинаиды Алексеевны Матющенко — это большой праздник. Она застала строительство города, тогда еще секретного Челябинска‑40, трудилась в исследовательской лаборатории завода радиоактивных изотопов, участвовала в ликвидации аварии 1957 года. На пенсии создала две военные летописи. Впору писать мемуары — судьба атомщицы тянет на увлекательную сагу.

Под стук метронома

Зинаида Алексеевна родилась 2 мая 1936 года в Ленинграде. Ее первые детские воспоминания пришлись на начало Великой Отечественной войны. Когда отец ушел на фронт, девочка с мамой и бабушкой остались в городе. В тыл не поехали, поскольку мама работала в госпитале. «Мы жили в доме на 15‑й линии Васильевского острова, — начинает рассказ Зинаида Матющенко. — Мне еще шести не было, а я уже знала, что, если из радиоприемника раздается звук быстро тикающего метронома, надо бежать в бомбоубежище. А если он начал тикать медленно, можно идти домой. Умела на слух определять, как далеко летит снаряд и что надо делать — замереть и прятаться или нестись в укрытие во весь опор».

Блокаду Зинаида Матющенко вспоминает не только как время тяжелейших испытаний и голодных обмороков, но и как коллективный экзамен на человечность.

«У моего трехлетнего соседа Вальки умерла мама, он остался с бабушкой. Ударили 40‑градусные морозы, бабушка пошла искать дрова и пропала. Ее нашли через несколько часов в сарае: она оперлась о стену, чтобы перевести дух, — так стоя и замерзла. Мы забрали Вальку к себе. Он даже не понял, что бабушки больше нет, — вспоминает Зинаида Матющенко. — Я считала себя его старшей сестрой и брала с собой гулять. Наш маршрут шел вдоль трамвайных путей. По обеим их сторонам лежали тела. Однажды мы увидели, что одну мертвую женщину полностью раздели. Мы с Валькой расстроились. Пришли домой, я плачу, а бабушка меня утешает: «Зиночка, ей одежда уже не пригодится, а кому-то может жизнь спасти, защитить от холода».

Меню из ада

Семья пережила блокаду благодаря бабушке. Однажды она приготовила обед из старого кожаного портфеля.

«Отрезаешь кусочек кожи, мелко-мелко режешь, потом отдираешь кусок обоев, сдираешь клей, смешиваешь с кожей, варишь в самоваре, — описывает блокадный рецепт Зинаида Матющенко. — Получается что-то вроде киселя. Съешь и уже не такой голодный. Мне кажется, в то время и сложилась моя личность. Я в любой экстремальной ситуации не теряюсь, знаю, что делать. Никому не завидую, не осуждаю, стараюсь не обижать людей. Еще никогда не выбрасываю остатки еды, что-то из них готовлю. И знаю, что, если настроение плохое, надо поесть, и жизнь наладится».

После прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года Зина с мамой и бабушкой уехали из города по Ладожскому озеру. Остаток войны провели в Рыбинске у родственников. Когда отец пришел с фронта, семья вернулась в Ленинград. На месте их дома лежала груда черных головешек. Отцу, как фронтовику-погорельцу, выделили 13‑метровую комнату в подвале большого четырехэтажного дома на Васильевском острове.

Атомная декабристка

«После войны я поступила в среднюю школу для девочек. Записалась в духовой оркестр, играла на трубе, состояла в юношеской сборной города по волейболу, мечтала стать журналистом, писала стихи в «Пионерскую правду», — перечисляет Зинаида Матющенко. — Еще мы помогали восстанавливать парки Ленинграда, раскуроченные бомбежками. Собирали в мешочки желуди и семена лип и высаживали их».

После окончания школы поступила на литературный факультет Ленинградского педагогического института им. Герцена. Но сразу после зачисления явилась в приемную комиссию и забрала документы. Девушка спешно собиралась замуж.

«У меня был знакомый парень Коля, студент-химик. Мы вместе играли в волейбол, ходили на танцы, я считала его просто другом, — рассказывает Зинаида Алексеевна. — Николай окончил университет и по распределению уехал на Площадку № 21 в поселок Сунгуль (место, где начинался Российский федеральный ядерный центр. — «СР»). Снежинска тогда и в помине не было, но Лаборатория «Б» уже работала, в ней исследовали влияние радиации на человека. Тогда я думала, что мы расстались навсегда, но вдруг моим родителям пришло письмо от Коли: «Прошу руки и сердца вашей дочери». До того момента я о замужестве вообще не думала. Мне всего-то 18 лет исполнилось. И вдруг решила: поеду, а доучусь как-нибудь потом. Прельстилась романтикой».

Зинаида собрала чемодан и отправилась в АлмаАту к родителям жениха, чтобы там расписаться и сыграть свадьбу. На секретный объект пустить ее могли только в статусе жены. Несколько месяцев шла проверка, а когда документы были готовы, оказалось, что ехать нужно не на Площадку № 21, а в Челябинск‑40 на Химкомбинат № 817, будущий «Маяк». «Работы в лаборатории Сунгуля завершились, всех освободившихся химиков перебросили на строящийся завод радиоактивных изотопов, — говорит Зинаида Матющенко. — В 1955‑м мы с мужем приехали в новый закрытый город».

Карачай с высоты птичьего полета

Зинаиде Матющенко предложили сдать экзамен на соискание должности лаборанта в исследовательской лаборатории завода радиоактивных изотопов. В школе по химии у нее была пятерка, поэтому девушка без труда ответила на вопросы. «В лаборатории искали способы разделения изотопов. У меня был огромный контейнер с раствором, из него я отбирала пробы для анализов, фиксировала, какой элемент куда перешел. В то время у предприятия еще не было своего здания, и нас раскидали по подразделениям: кто на заводе химического производства трудился, кто в Центральной заводской лаборатории. В общем, шло становление», — вспоминает ветеран.

Со временем у завода радиоактивных изотопов появилось собственное здание, в котором оборудовали лабораторию. «Рядом с нами располагалась почти достроенная высокая труба комбината. Нам, четверым молодым сотрудникам лаборатории, она покоя не давала, — смеется Зинаида Матющенко. — Решив посмотреть на Челябинск‑40 с высоты птичьего полета, мы вскарабкались на самый верх по внутренней винтовой лестнице. Открылась такая красотища! И вся округа, и Карачай как на ладони. Когда спускались вниз, радости поубавилось. Там стояли старшие товарищи и, задрав головы, крутили пальцем у виска. Здорово нам влетело от начальника смены».

Молодая семья Матющенко с новорожденной дочкой Ирой получила 18‑метровую комнату в коммуналке на Менделеева, 15. Когда малышке исполнилось три месяца, мама отдала ее в ясли и вышла на работу. Вскоре супруги получили квартиру.

«Конечно, мне не хватало музеев, библиотек, культурных событий, но зато какие рядом были люди! Это были молодые ученые, интеллектуалы. Мы все друг друга знали, много общались, — вспоминает Зинаида Матющенко. — У нас было великолепное снабжение, жители других городов звали нас шоколадниками. Когда я приезжала к родителям в Ленинград, груженная деликатесами, в модных нарядах, мама говорила, что я выгляжу как иностранка. В Крыму мы чувствовали себя как дома, нас постоянно отправляли на отдых семьями в атомные санатории, они были великолепны».

Вместо 10 минут работали по часу

Переломным моментом для Челябинска‑40 и его жителей стало 29 сентября 1957 года. В 16:22 на химкомбинате случилась авария — одна из первых атомных ЧС в Советском Союзе. Взрыв произошел из-за нарушения режима охлаждения емкости для хранения радиоактивных отходов. Крышку хранилища весом 160 т сорвало и отбросило в сторону на 25 м, на месте взрыва образовалась 10‑метровая воронка.

«Это случилось в воскресенье, — мрачнеет Зинаида Матющенко. — Я толькотолько вернулась из Ленинграда, примеряла купленные наряды, выбирала, в каком пойду на работу. Вдруг слышу — сильный грохот. Но какой-то странный. Я еще подумала, что это гроза или на стройке нового корпуса химкомбината что-то случилось. И в мыслях не было, что это может быть авария на заводе. А когда в понедельник мы приехали на промплощадку и зашли внутрь, на полу и других плоских поверхностях лежал толстый слой радиоактивной пыли. Некоторые сотрудники начали водить по ней руками, писать свои инициалы. Не ведали, что творят. Мы вообще не понимали масштаб бедствия».

Предстояла серьезная работа, продолжает Зинаида Матющенко: «Мы облачились в белые комбинезоны, надели специальные маски и отмывали оборудование и здание изнутри. Работали по допускам. У каждого в кармашке лежала фотокассета, которая собирала информацию о полученных дозах облучения. Но работы было много, а ликвидаторов мало. Должны были работать по 10 минут, а работали по часу. Я понятия не имею, какую дозу радиации тогда получила. Вот такая служба была».

Когда случилась авария на Чернобыльской АЭС, челябинские атомщики очень переживали. Многие сотрудники «Маяка» стали ликвидаторами. «Впоследствии, как это ни странно звучит, мы были благодарны Чернобылю. Если бы не эта катастрофа, о нас вообще бы никто не вспомнил. А так у меня появилась медаль, удостоверение ликвидатора радиационной аварии и надбавка к пенсии», — говорит Зинаида Матющенко.

В 1959 году атомная карьера нашей героини прервалась. Она оказалась в группе женщин, которых медицинская комиссия предприятия распорядилась вывести с основного производства. Какое-то время Зинаида Алексеевна работала в городских образовательных учреждениях. Так, после окончания института в Перми по специальности «психология и педагогика» преподавала в музыкальном училище, где проработала 30 лет.

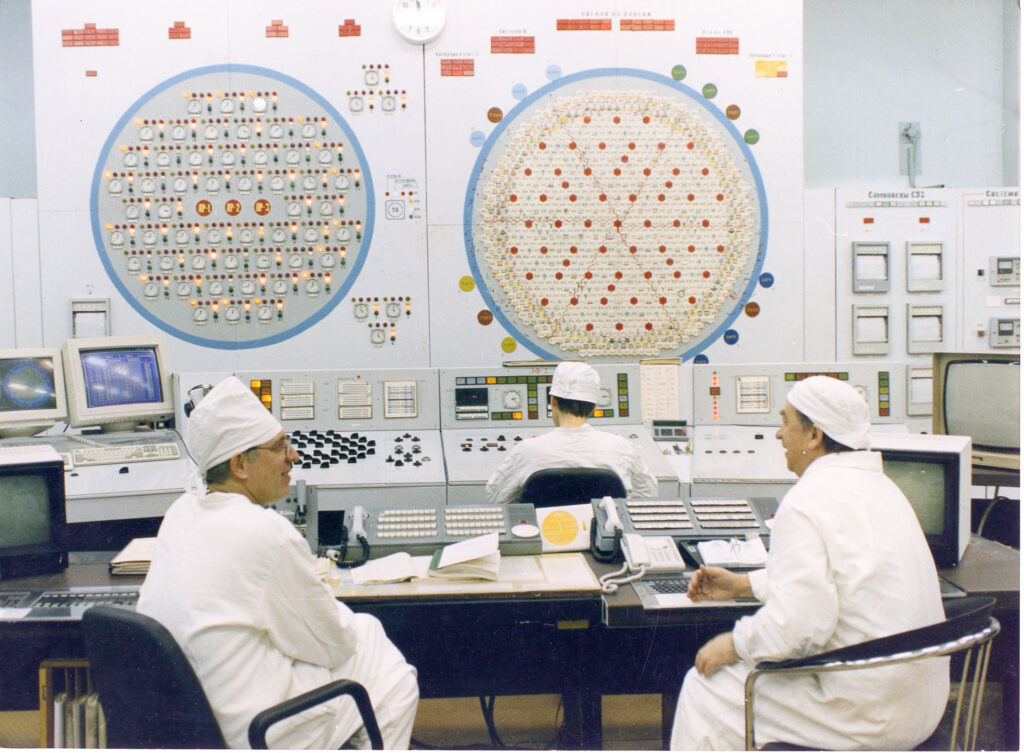

В 1975 году вернулась на «Маяк». «Мне дали возможность доработать атомный стаж и приняли в лабораторию реакторного завода, — говорит Зинаида Матющенко. — Я проводила кислородные и водные анализы шахтных и реакторных пространств. Мои исследования были нужны, чтобы подтвердить: реактор работает нормально, угроз ЧП нет. В 1981 году я выработала стаж и ушла на пенсию».

Второе дыхание

На пенсии Зинаида Матющенко работала в заводском комитете профсоюза, городском управлении культуры, возглавляла военно-патриотическую комиссию в совете ветеранов «Маяка». «Тогда в городе еще было много ветеранов войны и труда, мы хотели сохранить историю каждого, — вспоминает она. — Составили большую книгу «1941–1945». Наш фрагмент включили во Всесоюзную книгу Памяти».

Также Зинаида Алексеевна организовала в городе движение «Блокадное братство». Идея родилась в начале 1990‑х годов, когда государство стало массово выдавать блокадникам удостоверения и медали. Наша героиня решила выяснить, много ли в Озерске обладателей этого звания.

«Я выступила по радио и попросила отозваться всех блокадников. Мне позвонили 87 человек, истории некоторых вошли в книгу воспоминаний «Блокадная тетрадь». Сначала мы выпустили ее в электронном виде — денег на печать не было. В канун 65‑й годовщины Великой Победы я пришла к директору «Маяка» Сергею Баранову и спросила: «Сергей Васильевич, может комбинат выделить деньги на печать нескольких книг?» Он распорядился выпустить целых полторы тысячи! До сих пор эта книжка стоит во многих библиотеках города и Челябинской области на переднем плане в разделах патриотической литературы. Я горжусь этим».

Сейчас Зинаида Матющенко живет в более спокойном темпе, но дел еще хватает: она проводит видеоуроки для молодежи, составляет генеалогическое древо своей семьи, публикует воспоминания в местных СМИ.

«Я прожила сложную, но счастливую жизнь, мне не стыдно оглядываться назад и не страшно смотреть вперед, — говорит Зинаида Алексеевна. — Меня окружают родные и близкие, часто звонят бывшие сослуживцы, руководители завода и города не забывают. Если бы еще ноги не болели, было бы совсем хорошо».