В режиме тонкой настройки: как проходит пусконаладка коллайдера NICA

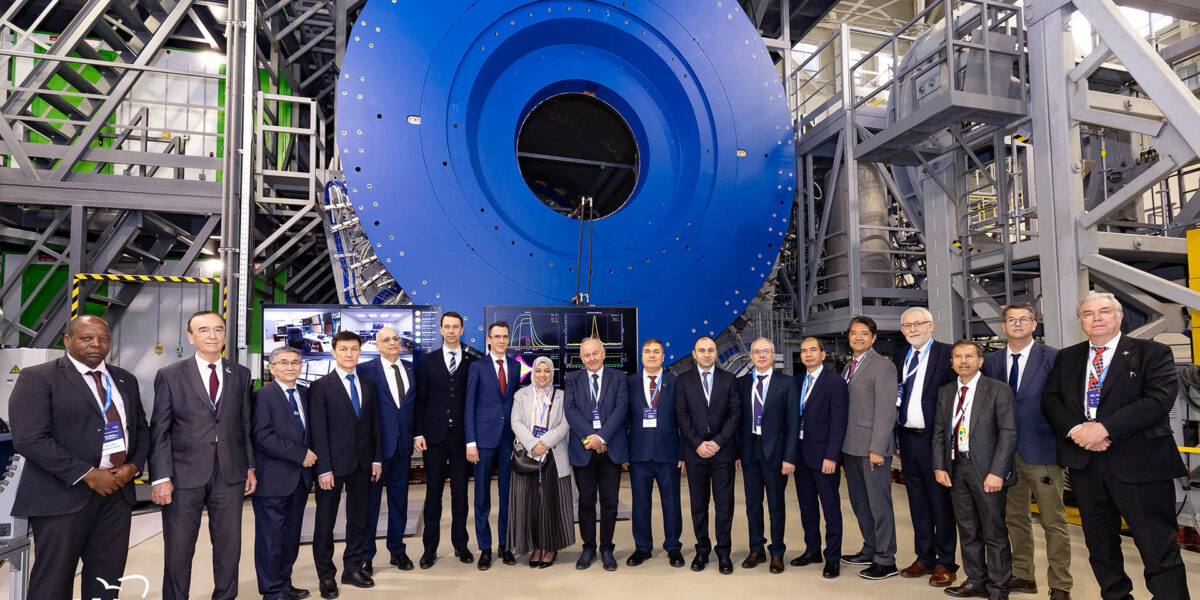

Прямо сейчас в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) проходит первый сеанс работы коллайдера ускорительного комплекса NICA и финальный этап пусконаладки. В хитросплетения гигантского алгоритма действий нас посвятил главный инженер инжекционного комплекса Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Артем Галимов.

Пусконаладка коллайдера начинается с его монтажа — сборки и соединения всех структурных элементов. После этого запускается цикл испытаний. Проверяют вакуумные, электрические и криогенные системы, магнитные элементы охлаждают до рабочей температуры 4,2 К.

Следующий этап — работа с пучком частиц. Ключевая задача здесь — добиться полного оборота пучка по кольцу. Этот момент критически важен: завершение оборота подтверждает, что магнитная структура собрана правильно. После стабильного обращения пучка можно приступать к постепенному увеличению энергии частиц и наращиванию интенсивности пучка.

Рабочая интенсивность пучка достигнута — можно переходить к полноценным экспериментам. В эксплуатацию вводятся основные детекторные системы. До них использовали настроечные детекторы, которые функционируют при малой интенсивности. В процессе отладки все технические характеристики коллайдера поэтапно выводятся на проектные значения.

Только после всего этого можно сказать, что ускоритель работает в соответствии с техническим заданием. Пусконаладка часто растягивается на годы. Параллельно проводят критически важные усовершенствования.

Модернизация в проекте

В конструкцию коллайдера еще на этапе проектирования заложили возможность модернизации — оставили резервные места под новое оборудование. Модули сделали так, чтобы относительно быстро и без проблем заменить.

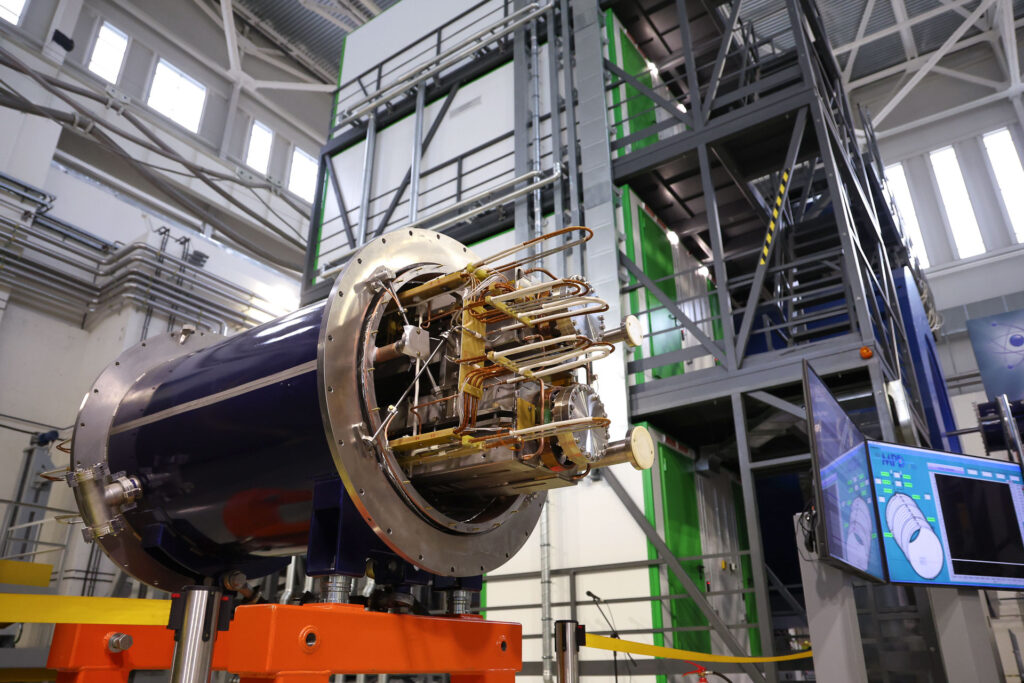

Большую часть работ по модернизации распланировали заранее, потому что на разных этапах жизни ускорителю нужна разная конфигурация. Необходимость внести изменения возникает уже в ходе сборки или после первых экспериментов с пучком. К примеру, сейчас нам предстоит скорректировать конфигурацию магнитной структуры. Дело в том, что после проектирования и составления техзадания параметры пересмотрели — потребовалась более тонкая настройка магнитных элементов для точного управления пучком. Нужно организовать раздельное питание обмоток, то есть добавить в уже работающую машину дополнительные токовводы.

Заменить нужно 16 элементов, но сделать это сразу не получится: доработка одного элемента занимает от трех месяцев до полугода. И на время замены ускоритель пришлось бы остановить. Обновляем поэтапно. Сперва изготавливаются два новых элемента с новой обмоткой и дополнительными устройствами. Их устанавливают на место старых, которые отправляют на доработку. «Старые» не значит «физически устаревшие» — они просто перестали соответствовать задаче. Модернизированные элементы возвращаются в коллайдер, и на доработку забирают следующую пару. Цикл повторяется до тех пор, пока все 16 элементов не обновят.

Параллельно ведутся проектные работы по новому нуклотрону (см. «Поэтапное ускорение». — «СР»). Нынешний устарел морально и физически. Ему больше 30 лет — для ускорительной техники это много. Через пять — семь лет нам придется решать: либо полностью реконструировать старый, что очень проблематично — комплекс придется надолго остановить, либо строить новый нуклотрон, пока старый в строю.

Командная работа

На пусконаладке коллайдера работают в среднем 500 человек, включая программистов, управленцев, логистов. Львиная доля ресурсов уходит именно на логистику. Нужно отметить роль кладовщиков, финансистов, снабженцев в слаженной работе — без них ни одна гайка не окажется на своем месте.

Мы сотрудничаем с несколькими институтами. Основной партнер — Институт ядерной физики (ИЯФ. — «СР») им. Будкера Сибирского отделения РАН, у которого есть мощная производственная база для создания ускорителей. Там для нас разработали систему электронного охлаждения пучка в бустере — устройство, которое уменьшает температурный разброс частиц. Специалисты ИЯФа доделывают такую же систему для коллайдера. Это, по сути, отдельный электронный ускоритель. Также ИЯФ поставил на комплекс высокочастотные станции для ускорения и группировки пучка. Когда частицы попадают в коллайдер, они распределяются по всему кольцу. Станции формируют из них сгустки с помощью электрических полей. И наконец, в ИЯФе сделали для коллайдера часть вакуумных камер.

Институт теоретической и экспериментальной физики им. Алиханова создавал для нас структурные элементы линейного ускорителя и станции облучения. Также мы тесно работаем с промышленными предприятиями: «Гелиймашем», «Криогенмашем», «Казанькомпрессормашем» и др.

Поэтапное ускорение

Многоступенчатый ускорительный комплекс NICA начинается с инжекционного комплекса — системы линейных ускорителей. Там из покрытой золотом вольфрамовой проволоки под действием высокой температуры получают ионизированное облако ядер золота, которое разгоняют до скорости, равной примерно одной десятой скорости света, и концентрируют в пучок. Пучок поступает в сверхпроводящий бустер. Следующая ступень ускорения — нуклотрон, основа всего комплекса. Это не новая установка — эксперименты на ней ведут с 1993 года. В нуклотроне ядра разгоняются до скоростей, очень близких к скорости света, — несколько миллиардов электронвольтов. С нуклотрона пучок можно вывести в кольцо коллайдера либо в экспериментальный павильон, к другим исследовательским установкам.

Атомная отрасль начинается с проектов и конструирования, материалов и оборудования. Ровесники атомпрома материаловедческий Институт им. Бочвара, машиностроительные ЦКБМ и ОКБМ им. Африкантова были учреждены в один день — 27 декабря 1945 года. В 1960 году создан НИИТФА, который отвечает за радиационную технику. В этом номере — основные моменты истории предприятий-юбиляров и ключевые направления развития.