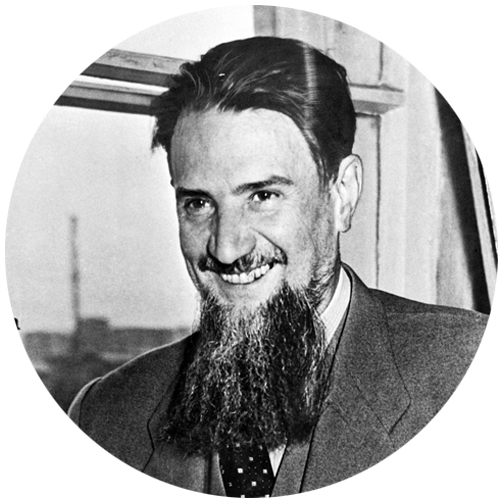

Курчатов Игорь Васильевич

Дата рождения: 12 января 1903 г.

Место рождения: г. Сим, Уфимская губерния, Российская империя

Дата смерти: 7 февраля 1960 г. (57 лет)

Место смерти: г. Москва, СССР

Страна: Российская империя, СССР

Ученая степень: доктор физико-математических наук

Ученое звание: Академик АН СССР

Основное место работы: Лаборатория № 2 АН СССР (с 1960 года Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова, также Курчатовский институт).

Прозвище: Борода

Игорь Васильевич Курчатов — советский физик, «отец-основатель» советской атомной отрасли. Главный научный руководитель атомного проекта в СССР, основатель и первый директор Института атомной энергии (лаборатория № 2), один из первых физиков, применивший атом в мирных целях.

Родился знаменитый физик в семье лесничего и сельской учительницы в г. Симе (Южный Урал). Детство и юность Игорь Курчатов провел в Крыму, здесь же получил и образование. Учился в Симферопольской мужской казенной гимназии, одновременно окончил вечернюю ремесленную школу, получил специальность слесаря и работал на небольшом механическом заводе Тиссена, чтобы помочь родителям прокормить семью. В юности Игорь Курчатов не боялся работы. Ему приходилось работать и воспитателем в детдоме, и сторожем, и строителем на железной дороге, и в лаборатории.

Родился знаменитый физик на Южном Урале, а детство и юность провел в Крыму. Там же получил образование и устроился на первую работу.

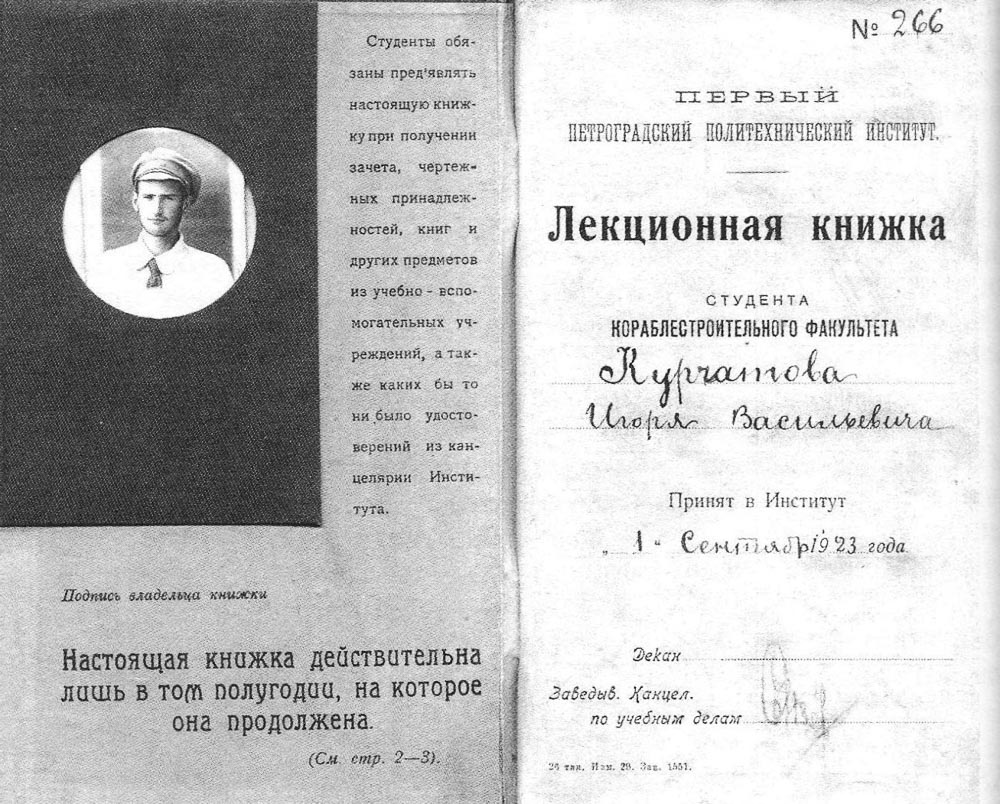

В 1920 году Игорь Курчатов поступил на физико-математический факультет Таврического университета, который с успехом окончил досрочно. До 1925 года работал сначала в Магнитно-метеорологической обсерватории в Павловске под Петроградом, затем в Гидрометеорологическом центре в Феодосии, на кафедре физики Азербайджанского политехнического института (г. Баку). Оттуда был приглашен в Ленинградский физико-технический институт. Там он работал преподавателем и лектором, хотя когда-то был отчислен из этого института за «академическую неуспеваемость» по причине активной практической работы. В 1924 году Игорь Курчатов выполнил свое первое исследование по измерению альфа-радиоактивности снега, работу опубликовали в «Журнале геофизики и метеорологии».

Активной научной деятельностью Игорь Васильевич Курчатов начал заниматься под руководством Абрама Федоровича Иоффе в лаборатории Физико-технического института.

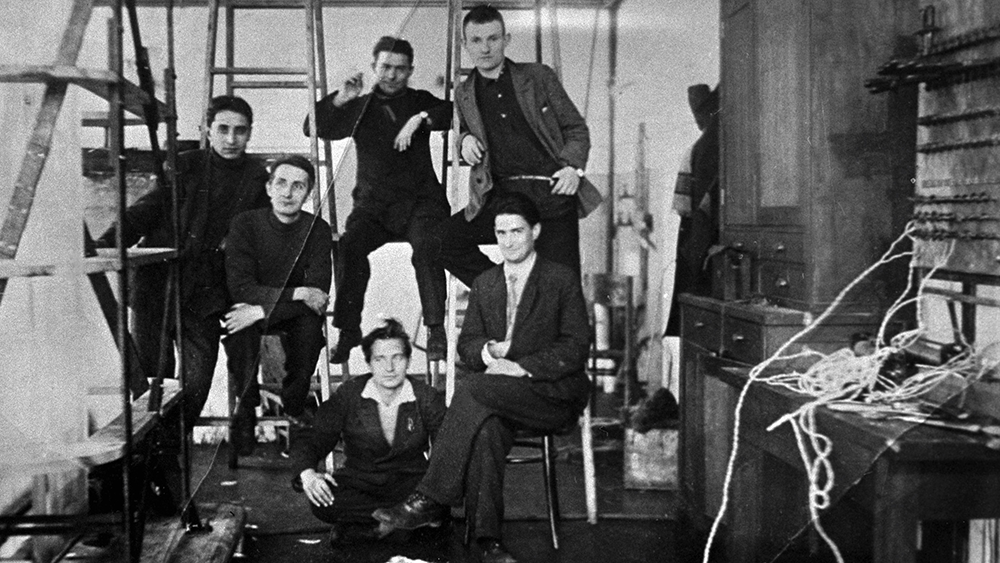

Научный сотрудник 1‑го разряда — так в 1925 году называлась первая должность Игоря Курчатова в лаборатории Физико-технического института (ЛФТИ) под руководством Абрама Иоффе. Уже на этих первых этапах Игорь Курчатов проявил активный интерес к новой проблеме, постоянно экспериментально проверял, казалось бы, уже устоявшиеся представления, вступал в дискуссии на любом уровне, а в своей работе обходился минимальным доступным набором приборов. Несомненно, в исследованиях еще молодому физику помогали владение математическим аппаратом и наличие многих полезных технических навыков.

Когда Игорю Курчатову было 30 лет, его назначили заведующим отделом ядерной физики ЛФТИ. В 1934 году он стал доктором физико-математических наук, ученая степень была присуждена без защиты диссертации за исследования физики диэлектриков. В это же время Игорь Курчатов занимается теорий атомного ядра. В ходе исследований отдел во главе с физиком получает результаты мирового уровня. Впервые в мире были проведены наблюдения спонтанного деления урана и открыта ядерная изомерия. В этих работах приняли участие молодые сотрудники Георгий Николаевич Флеров и Константин Антонович Петржак.

В середине 30-х годов Игорь Курчатов становится доктором физико-математических наук. В это же время он вместе с коллегами занимается теорий атомного ядра.

В 1935 году выходит монография Игоря Курчатова «Расщепление атомного ядра», а также два учебных пособия для физических факультетов университетов. Физику присваивают новое звание — профессор. Через пару лет он возглавил циклотронную лабораторию в Радиевом институте. «Его» циклотрон стал самым мощным в СССР источником нейтронов. А уже в 38-м Игорь Курчатов вошел в состав Комиссии по атомному ядру при президиуме АН СССР.

На одной из Всесоюзных конференций по атомному ядру в 1940 году Игорь Курчатов выступает с докладом о делении тяжелых ядер. А его отдел в Ленинградском университете уже составляет план дальнейших исследований, направленных на получение ядерной энергии.

Во время Великой Отечественной войны Игорь Курчатов ведет работу по размагничиванию кораблей с целью противоминной защиты.

Однако с началом Великой Отечественной войны работы приостанавливаются. В первые военные годы Игорь Курчатов ведет работу по размагничиванию кораблей с целью противоминной защиты, за что получает первую для себя Сталинскую премию. 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны признал необходимым возобновить работы по исследованию возможности овладения внутриядерной энергией. Так началась работа по созданию урановой бомбы. В 1943 году сорокалетний Игорь Курчатов был назначен научным руководителем работ по осуществлению цепной реакции деления урана («урановая проблема»). После этого назначения физик стал бессменным научным руководителем комплекса работ под широким понятием «использование атомной энергии». Эту должность он занимал до самой смерти.

В том же 1943 Игорь Курчатов становится членом АН СССР, а в Москве под его руководством организуют знаменитую Лабораторию № 2. Сейчас этот исследовательский центр мы знаем как Институт атомной энергии им. Курчатова. После открытия лаборатории разворачивается работа по атомному проекту: разделение изотопов методом диффузии и электромагнитного разделения, тяжеловодные реакторы и пр. В исследованиях Игорь Курчатов опирается на воспитанников Абрама Иоффе, а в 1944 году работать в лабораторию приходит Юлий Борисович Харитон, которого в мае 1945-го назначают научным руководителем проблемы создания атомной бомбы.

В 1943 году под руководством Игоря Курчатова организуют знаменитую Лабораторию № 2. После открытия лаборатории разворачивается работа по атомному проекту.

В первый послевоенный год под руководством Игоря Курчатова в Лаборатории № 2 был собран первый на континенте экспериментальный ядерный реактор Ф-1. Первая цепная реакция деления урана на этом реакторе была запущена 25 декабря 1946 года, а 22 декабря 1948 года на комбинате 817 (База 10) запускается завод по производству плутония из урана, облученного на промышленном реакторе А.

В 1949 году под руководством физика испытывают первую отечественную атомную бомбу РДС-1. Для страны это означало, что США больше не имеет преимущества в виде ядерного оружия. Огромные заслуги Игоря Курчатова перед страной были тогда отмечены присвоением ему звания Героя Социалистического Труда и присуждением второй Сталинской премии.

Еще через два года команда ученых во главе с Игорем Курчатовым испытывают усовершенствованные атомные бомбы РДС-2 и РДС-3. За это Курчатов получает вторую звезду Героя Социалистического Труда и третью Сталинскую премию.

В 1949 году под руководством физика испытывают первую отечественную атомную бомбу РДС-1.

Работы по созданию оружия не прекращаются, и термоядерную бомбу, придуманную Андреем Дмитриевичем Сахаровым и Виталием Лазаревичем Гинзбургом, испытывают в 1953 году. Игорь Курчатов как научный руководитель проекта все так же руководит испытанием — уже РДС-6с. Взрыв водородной бомбы доказал научно-технический приоритет советской науки в атомной отрасли. Великая историческая задача, стоявшая перед советской наукой и техникой, была решена под руководством Курчатова в кратчайшие сроки, удивившие весь мир.

В 1954–1955 годы в КБ-11 был разработан первый отечественный двухступенчатый термоядерный заряд РДС-37, успешно испытанный 22 ноября 1955 года. Этот заряд стал прототипом современного термоядерного оружия. Научным руководителям и этого оборонного проекта был бессменный Курчатов, которому пришлось принимать при подготовке и проведении испытания чрезвычайно ответственные решения. За работы по созданию РДС-37 в 1957 году ему была присуждена Ленинская премия.

Параллельно с оборонным проектом Игорь Курчатов занимался мирным применением атома. По его предложению в конце 1940-х годов развернулись непосредственные исследования в этой области. Перед советскими учеными была поставлена задача спроектировать и построить опытно-промышленную атомную электростанцию для решения научно-технической проблемы сооружения более крупных промышленных АЭС. Научное руководство работой осуществлял Институт атомной энергии.

Параллельно с оборонным проектом Игорь Курчатов занимался мирным применением атома. В 1954 году физик возглавил пуск первой в мире атомной электростанции.

В 1954 году Игорь Курчатов возглавил пуск первой в мире атомной электростанции, открывший эру мирного применения атомной энергии. Даже реактор на первой Обнинской АЭС назвали АМ — «атом мирный».

С середины 1950-х годов в Государственном комитете по использованию атомной энергии Курчатов вместе со своим заместителем по Институту академиком Анатолием Петровичем Александровым возглавил разработку программы развития атомной энергетики в нашей стране, в рамках которой предусматривалось широкое использование атомной энергии для энергетических, транспортных и других народно-хозяйственных целей.

В 1956 году он выступил в Англии с докладами о развитии атомной энергетики и результатах исследований проблемы управляемого термоядерного синтеза в СССР, имевшими историческое значение для развития международного сотрудничества в ядерной сфере. Его доклад повлиял на программу термоядерных исследований во всем мире, открыл эпоху международного сотрудничества в этой области и способствовал созданию транснационального термоядерного содружества ученых и инженеров.

Игорь Курчатов был не только выдающимся ученым, создавшим в советской ядерной физике школу экспериментаторов, но и крупнейшим организатором науки невиданного в довоенное время масштаба, возглавившим работы по решению атомной проблемы в СССР. Ни одному ученому до него не приходилось руководить такими огромными коллективами людей, и ни один ученый не пользовался таким доверием. Необыкновенное личное обаяние, целеустремленность и полная самоотдача буквально заражали всех работавших с ним. Под влиянием знаменитого физика сложился особый стиль работы ученых и инженеров-атомщиков, который мы сейчас по праву называем «курчатовским». Сочетание простой человеческой непосредственности с величием целеустремленного и волевого ученого делало Игоря Курчатова привлекательным и приятным человеком, вызывало к нему безграничное доверие и горячую симпатию.

Игорь Васильевич не жалел сил для распространения ядерных знаний и «ядерной культуры» как внутри страны, так и за рубежом. Под его руководством ядерные исследовательские центры были созданы в Ташкенте, Тбилиси, Киеве, Алма-Ате, Минске, Риге, Новосибирске и других городах нашей страны. Он был одним из инициаторов основания в 1956 году крупнейшего в социалистическом мире научного центра — Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

Благодаря Игорю Курчатову в СССР было открыто несколько крупных научных центров, в том числе Объединенный институт ядерных исследований в Дубне.

Игорь Курчатов поддержал идею Владимира Иосифовича Векслера в области ускорительной техники и организовал в Дубне сооружение самого мощного тогда в мире синхрофазотрона. При участии Курчатова в 1954 году было принято решение о строительстве ускорителей высоких энергий в Харькове, Гатчине и Протвино.

Курчатов неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР. Борьба за мир и ядерное разоружение были его неотступной заботой в последние годы жизни. Совершенно закономерно, что Всемирный совет мира 20 апреля 1959 года наградил ученого Серебряной медалью Мира им. Фредерика Жолио-Кюри.

Заслуги Игоря Васильевича Курчатова были оценены по достоинству. Он трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и четырех Сталинских премий.

Заслуги Игоря Васильевича Курчатова были оценены по достоинству. Он трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и четырех Сталинских премий. Награжден пятью орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Севастополя», удостоен Большой Золотой медали им. М. В. Ломоносова, Золотой медали им. Л. Эйлера Академии наук СССР.

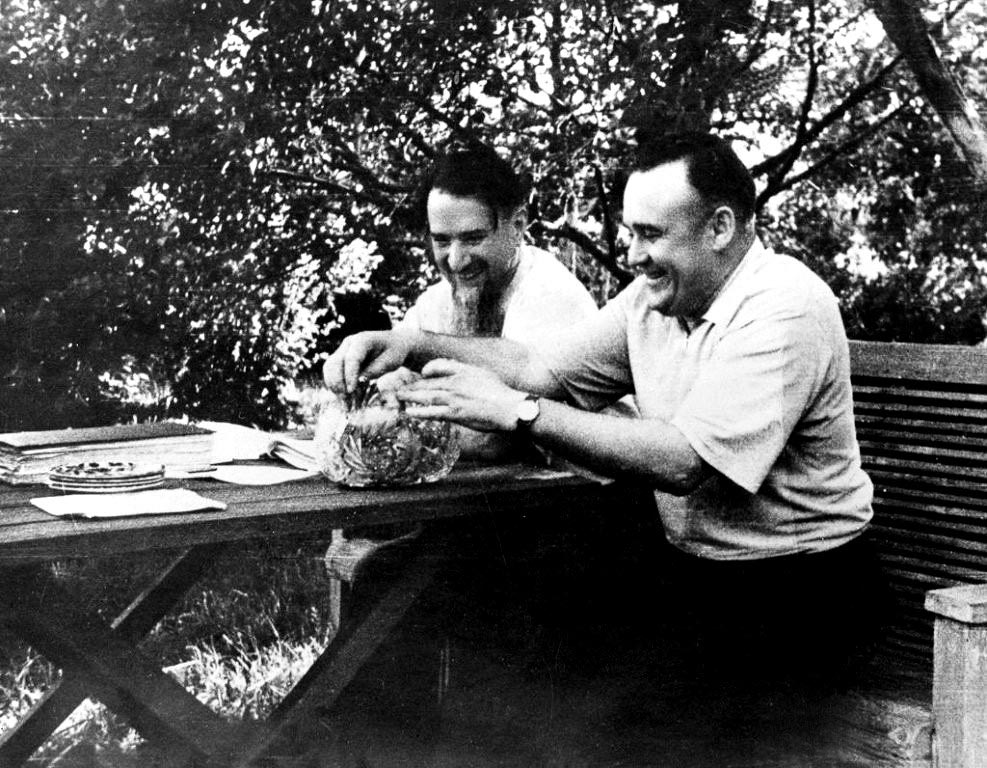

Умер «отец-основатель» атомной отрасли 7 февраля 1960 года от закупорки сердечной артерии. Он приехал в санаторий в Барвихе навестить Юлия Борисовича Харитона. Они присели на лавочку, и во время разговора вдруг повисла пауза… Урна с прахом ученого помещена в Кремлевскую стену.

Воспоминания:

Борис Брохович — деятель советской промышленности, инженер-энергетик, кандидат технических наук

«Курчатов был научным руководителем всей проблемы создания в нашей стране ядерного оружия. Он был нужен всем и бывал в самое необходимое время там, где в нем больше всего нуждались».

Георгий Флеров — советский физик-ядерщик, один из отцов-основателей Объединенного института ядерных исследований в Дубне, академик АН СССР

«Он обращал внимание не на мелочи, а на основное. И сам занимался этим основным, главным. Человека могут подчинить частности, детали. На них Игорь Васильевич редко сосредотачивался, и это позволяло ему видеть проблему в целом, изменять ход событий в интересах конечной цели проекта».

«На меня произвели глубокое впечатление логичность его мышления, быстрота реакции, высокая организованность и главное — стиль его научной работы. Курчатовский подход к проблеме и в молодые годы, и сегодня, спустя много лет, мне представлялся совершенным. Курчатова отличали богатое воображение и фантазия, умение поставить простыми средствами изящный эксперимент, вскрывающий сердцевину проблемы».

Борис Брохович — деятель советской промышленности, инженер-энергетик, кандидат технических наук

«Он культурный, умный интеллигент, большой ученый, тонкий эстет, никогда не переходивший невидимой грани дозволенного в отношениях с людьми, где бы они ни стояли на служебной лестнице».

Юлий Харитон — советский и российский физик-теоретик и физикохимик, доктор физико-математических наук, академик АН СССР и РАН

«Она (доброжелательность) неудержимо влекла к нему не только умы, но и сердца людей. Для большого и трудного дела это было чрезвычайно важно».

«Работа с ним была всегда сопряжена со смехом и шутками, розыгрышами и в то же время всегда была напряженной, собранной, увлекательной».

Борис Курчатов — физик, родной брат Игоря Курчатова

«Игорь Васильевич не признавал работы в одиночку. Все эксперименты выполнялись им с коллективом или по крайней мере вдвоем. Труд плечом к плечу с товарищем был для него, можно сказать, естественным состоянием».

Цитаты Игоря Курчатова:

«Когда мне по ночам звонит сменный персонал, я крепче сплю».

«Я глубоко верю и твердо знаю, что наш народ, наше правительство только благу человечества отдадут достижения этой науки».

«В любом деле важно определить приоритеты. Иначе второстепенное, хотя и нужное, отнимет все силы и не даст дойти до главного».

«Жизнь человека не вечна, но наука и знания переступают пороги столетий».

«Надо не дать испортить шарик».

«У меня микрокондрашка».

Имя в истории:

- Город Курчатов в Курской области.

- Город Курчатов в Казахстане.

- Научно-исследовательское судно «Академик Курчатов».

- Кратер Курчатов на обратной стороне Луны.

- Минерал курчатовит.

- Искусственно синтезированный 104-й элемент Периодической системы элементов — курчатовий.

- Золотая медаль им. И. В. Курчатова. Научная награда Российской академии наук. Присуждается с 1962 года за выдающиеся работы в области ядерной физики и ядерной энергетики.

- Коллекционная монета ММД «100-летие со дня рождения И. В. Курчатова» номиналом 2 рубля (2003 г.).

- Коллекционная монета к 80-летию национального исследовательского центра «Курчатовский институт» номиналом 3 рубля (2023 г.).

- Аэропорт в Челябинске «Игорь Васильевич Курчатов».

- Белоярская АЭС им И. В. Курчатова.

- Астероид 2352 Курчатов.

Фото: РИА «Новости», Дмитрий Переверзев, Курчатовский институт