Страсти по плутонию: чем кормить жидкосолевой «реактор-мусорщик»

Что дальновиднее — строить один большой завод по производству ядерного топлива из ОЯТ или несколько пристанционных, чтобы сэкономить на транспортировке? И чем кормить жидкосолевой «реактор-мусорщик»: дефицитным плутонием или кюрием, который еще надо научиться извлекать? На ХI Российской конференции «Радиохимия» разгорелись дискуссии.

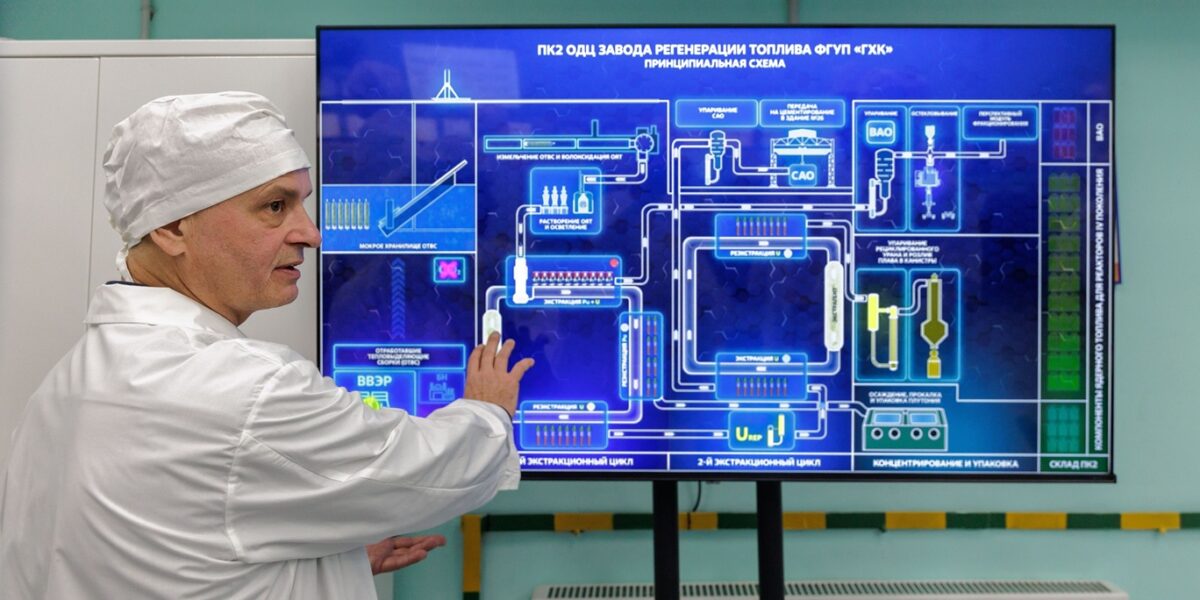

В этом году конференцию приурочили к 75‑летию Горно-химического комбината (ГХК) и провели в Красноярске. Отраслевая программа развития радиохимического направления — один из ключевых механизмов развертывания двухкомпонентной ядерной энергетики. В результате замыкания топливного цикла отрасль получит возможность многократного использования ценных компонентов отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

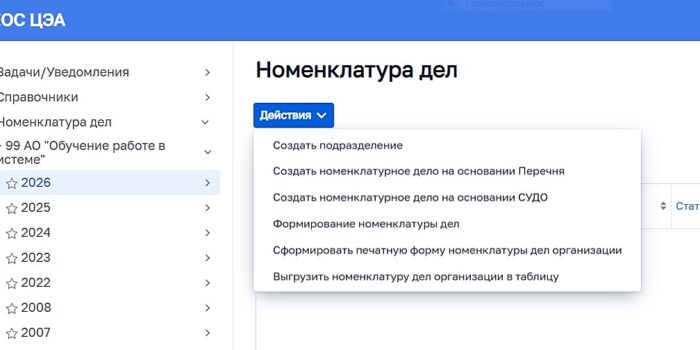

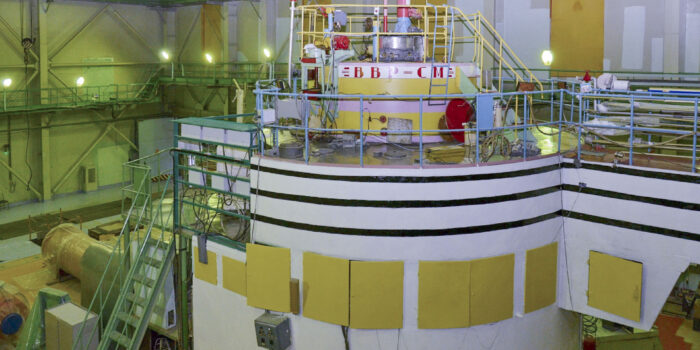

25 июля на ГХК запустили вторую очередь опытно-демонстрационного центра, который, выйдя на проектную мощность, сможет перерабатывать порядка 200 т ОЯТ в год.

«Мы должны извлечь из ОЯТ ценные энергетические компоненты, прежде всего регенерированные уран и плутоний, чтобы запустить их обратно в топливный цикл. А параллельно извлечь множество полезных компонентов, которые можно использовать и в ядерной медицине, и на промышленных производствах, и в горнорудных изысканиях», — напомнил руководитель дивизиона «Экологические решения» Василий Тинин.

Особенно актуально это в свете стоящих перед отраслью масштабных задач. В соответствии с генсхемой размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в России планируется построить атомные блоки, в том числе с реакторами на быстрых нейтронах, общей мощностью 33 ГВт. Сейчас самый мощный в стране быстрый реактор, БН‑800 на Белоярской АЭС, полностью переведен на МОКС-топливо (англ. mixed oxide — «смешанное оксидное»), полученное в результате переработки ОЯТ. Но мощностей по переработке облученного топлива катастрофически не хватает.

«Самое мощное в России предприятие, перерабатывающее ОЯТ, построено на «Маяке», — сообщил Василий Тинин. — В планах — увеличить объем производства до 400 т в год к 2035 году (нынешние объемы не раскрываются. — «СР»). Вторая площадка, опытно-демонстрационный центр на ГХК, должна выйти на полную мощность в 2029 году. Но даже когда оба эти предприятия начнут перерабатывать ОЯТ в полную силу, они не смогут произвести достаточно плутония для быстрых реакторов. Значит, нужно строить еще один завод большой мощности».

Основная часть технологий отработана. Вопрос строительства завода упирается в оборудование. Требуется разработать новые робото-технические комплексы, причем в короткие сроки. По мнению Василия Тинина, завод может быть построен на одной из трех площадок: Сибирском химкомбинате (СХК) в Северске, ГХК в Железногорске или на «Маяке» в Озерске.

Применительно к реакторам на быстрых нейтронах научный руководитель проектного направления «Прорыв» Евгений Адамов предложил другой подход: «К 2042 году мы должны построить 38 атомных блоков большой, средней и малой мощности. Часть из них — с быстрыми реакторами. Встает вопрос: где брать топливо для них? Производить его на двух площадках в стране, на ГХК и «Маяке», нереально, поскольку проблема транспортировки ОЯТ на эти заводы и готового топлива на атомные станции становится просто нерешаемой. Такое случалось в советские времена, когда основой энергетики был уголь. Зимой из-за перевозки огромных объемов угля на железных дорогах наступал коллапс. Да и радиационная нагрузка на эти площадки станет просто недопустимой. Единственное решение — строительство пристанционных заводов для переработки и производства топлива. При этом делящийся материал для топлива стартовых загрузок и первых перегрузок быстрых реакторов обеспечат две главные площадки».

В качестве примера Евгений Адамов привел модуль фабрикации СНУП-топлива (смешанное нитридное уран-плутониевое) в опытно-демонстрационном комплексе с быстрым реактором БРЕСТ-ОД‑300.

Произведенное на СХК топливо уже подтвердило 9 % максимального выгорания тяжелых атомов в быстром реакторе БН‑600 на Белоярской АЭС. Но это пока эксперимент. К 2030 году процент выгорания СНУП-топлива в быстром реакторе планируется довести до 12 %. Это еще один способ экономии дефицитного плутония.

Проблема выжигания минорных актинидов, по словам научного руководителя «Прорыва», среди прочего ставит вопрос целесообразности строительства промышленного жидкосолевого реактора (ЖСР). Идет проектирование экспериментального (неэнергетического) ЖСР, который планируется построить на площадке ГХК (см. справку).

«Проектируемые в России и США жидкосолевые реакторы требуют плутония, — продолжил Евгений Адамов. — Нам его и так не хватает, а мы будем кормить им реактор-мусорщик. Правда, есть расчеты, которые показывают, что в ЖСР можно использовать не плутоний, а кюрий. В этом случае использование ЖСР может стать экономически целесообразным».

«Это очень интересная задача для радиохимиков и специалистов по реакторным технологиям, — согласился с Евгением Адамовым научный руководитель химического факультета МГУ, вице-президент РАН Степан Калмыков. — Плутоний становится сверхценным элементом из-за роста числа быстрых реакторов. А кюрий в современном технологическом цикле, по сути, токсичный радиоактивный отход. Сейчас активная фаза проектирования исследовательского ЖСР, выбраны материалы, состав топливной соли. Думаю, в течение ближайших лет рассчитать замену плутония на кюрий в составе топлива нам по силам».

> 600

ученых и практиков приняли участие в конференции очно и онлайн

Алексей Лихачев

Гендиректор «Росатома»

— Радиохимия не просто раздел науки — это ключ к эффективному использованию ядерных ресурсов. В условиях растущего спроса на чистую энергию радиохимические технологии становятся одним из главных инструментов развития системы замкнутого ядерного топливного цикла. Они позволяют не только эффективно перерабатывать ОЯТ, но и создавать новые виды топлива для современных реакторов.

Справка

Жидкосолевой реактор, или реактор на расплавах солей, — установка, в которой активную зону формирует гомогенная расплавленная смесь из фтористых солей легких металлов (лития, натрия и калия или лития и бериллия) и фторидов делящихся материалов (урана, плутония, тория или, как выясняется, кюрия). Главная задача отечественного ЖСР — утилизировать долгоживущие минорные актиниды: америций, кюрий, нептуний. Глубинное захоронение долгоживущих радиоактивных компонентов будет стоить очень дорого. Без них отходы можно хранить приповерхностно, что гораздо дешевле.