Умка под куполом: какими могут быть новые арктические города

Рост грузоперевозок по Северному морскому пути требует обновления всей инфраструктуры арктического побережья. Понадобится больше портов, дорог, объектов энергообеспечения. И городов. Арктике нужны люди, а людям — комфортные условия жизни. Эта мысль вдохновила заслуженного архитектора РФ, академика Российской академии художеств Валерия Ржевского на проект заполярного поселения нового типа.

Закрытый город с криптоклиматом

«Однажды я летел через Крайний Север. Открыл электронную карту, чтобы посмотреть, где находится самолет, и поразился: белое безмолвие, ни одного населенного пункта», — вспоминает Валерий Ржевский. Певек, Тикси, Нижнеянск основаны давно, их инфраструктура основательно изношена. Для освоения региона нужны поселения другого формата, убежден наш собеседник. В инициативном порядке он разработал градостроительную концепцию заполярного прибрежного поселения для комфортной жизни и работы в суровых природных условиях.

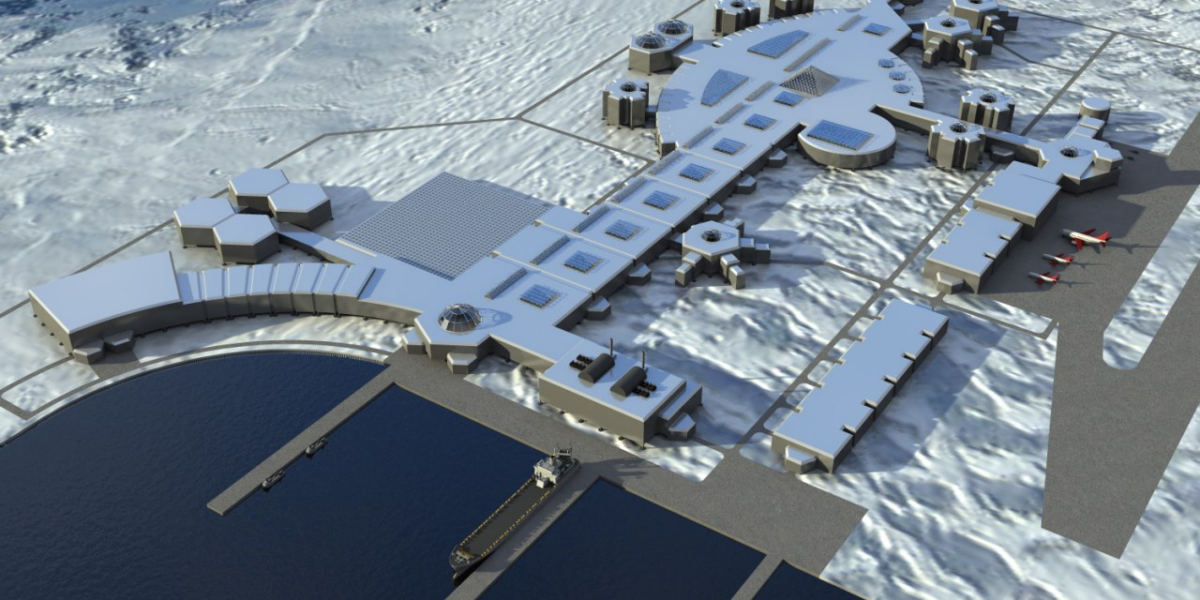

Автор относит свой проект к криптоклиматическим: единое каркасноконтейнерное сооружение накрыто непроницаемым куполом, который полностью изолирует от внешней среды производственную и жилую зоны с дорогами, школами, больницами, детскими садами, стадионом и Дворцом культуры. Для выхода на поверхность есть специальные шлюзы — транспортные, эксплуатационные, технологические. Коротким полярным летом горожане смогут выбираться на природу.

«Я назвал город Умкой по имени знаменитого белого медвежонка. Опорный вариант проекта рассчитан на 5 тыс. жителей, но его можно масштабировать в сторону увеличения и уменьшения, — рассказывает Валерий Ржевский. — По моим прикидкам, на российском побережье Северного Ледовитого океана достаточно пяти таких поселений примерно на равном, 600–800 км, удалении друг от друга. Они привязываются к местам добычи и переработки полезных ископаемых и облегчают круглогодичную навигацию на Севморпути. Между ними можно было бы поставить поселения на 500–1000 жителей, а также военные базы из модульных отсеков на 300–500 человек личного состава. Архитектурнопланировочные концепции баз я тоже разработал, они предусматривают и гражданское наполнение — к примеру, для геологов или нефтяников».

Конструкции привозные, пропитание свое

Проект Валерий Ржевский делал с прицелом на остров Котельный Новосибирского архипелага на границе двух морей — ВосточноСибирского и Лаптевых. «Точка удобная по нескольким причинам: это середина Севморпути, ландшафт пологий — раньше на Котельном даже был гражданский аэродром Темп, есть источники пресной воды. Крупный транспортный хаб туда просто напрашивается».

Архитектурнопланировочная структура Умки — как у подводной лодки: по длине город разделен на отсеки, по высоте — на уровни. На нижнем размещаются системы жизнеобеспечения, на среднем и верхнем — жилые и общественные пространства. Быстровозводимые конструкции, архитектурные формы, детали городского интерьера, мебель для помещений, по мысли автора, доставят по Севморпути. Поэтому ключевой транспортный объект Умки — порт. Общественный транспорт в проекте представлен траволаторами и маршрутными вагонами на электротяге.

«Умка не поселок вахтовиков, а город для постоянного проживания ученых, нефтяников, геологов, военных, специалистов, обслуживающих Севморпуть. По уровню комфорта это пятизвездочный отель, — подчеркивает архитектор. — Есть аквапарк, фитнесцентр, мощный комплекс общепита, парки и сады, гостиницы, православный храм. Примерно две трети потребностей в продовольствии город сможет удовлетворять за счет собственного тепличного хозяйства, рыбзавода, птице-, свинои молочной ферм, сыроварни, пекарни и фабрикикухни. Мусороперерабатывающий завод безотходный. На случай чрезвычайной ситуации глобального характера, например землетрясения с цунами, по всему городу разбросаны специальные жилые блоки — фактически убежища с автономными системами жизнеобеспечения».

ПАТЭС, экранопланы и гражданские субмарины

Важнейший элемент системы энергообеспечения — плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), которую при необходимости можно дополнить наземными блоками малой мощности. В городе работает теплоэлектроцентраль, на периферии — аэропорт с ангарами и вертолетной площадкой.

Архитектор и помогавшие ему студенты (Валерий Ржевский заведовал кафедрой архитектуры в Московском государственном академическом художественном институте им. Сурикова) не сдерживали полет фантазии. Несколько компонентов инженернотранспортных коммуникаций в проекте кажутся если не фантастическими, то реализуемыми как минимум завтра, а то и послезавтра: пневмогрузопровод для доставки полезных ископаемых на Большую землю, небольшие гражданские субмарины и парящие над морем грузовые экранопланы.

Свою разработку Валерий Ржевский представил на одном из арктических форумов еще до актуализации плана развития Севморпути. Тогда проект опередил время. Его поддержал знаменитый ученыйокеанолог и полярник Артур Чилингаров. Заинтересовались иностранцы: китайцы выпустили большую телепрограмму, Канада предложила построить Умку у себя. «Владимир Путин проект видел и одобрил, — добавляет автор. — После этого Министерство обороны восстановило на Котельном военную базу. В принципе, я этому рад: моя мысль о создании поселка там не осталась без внимания».

Побережье по линии Севморпути будет осваиваться, и проекты наподобие Умки имеют все шансы осуществиться. При необходимости концепцию можно обновить: где-то добавить инновации вроде трехмерной печати, что-то упростить. Строить города у Северного Ледовитого океана придется, уверен Валерий Ржевский: без них трансконтинентальная морская артерия по-настоящему не заработает.