Северное слияние: чем удивило атомное Заполярье

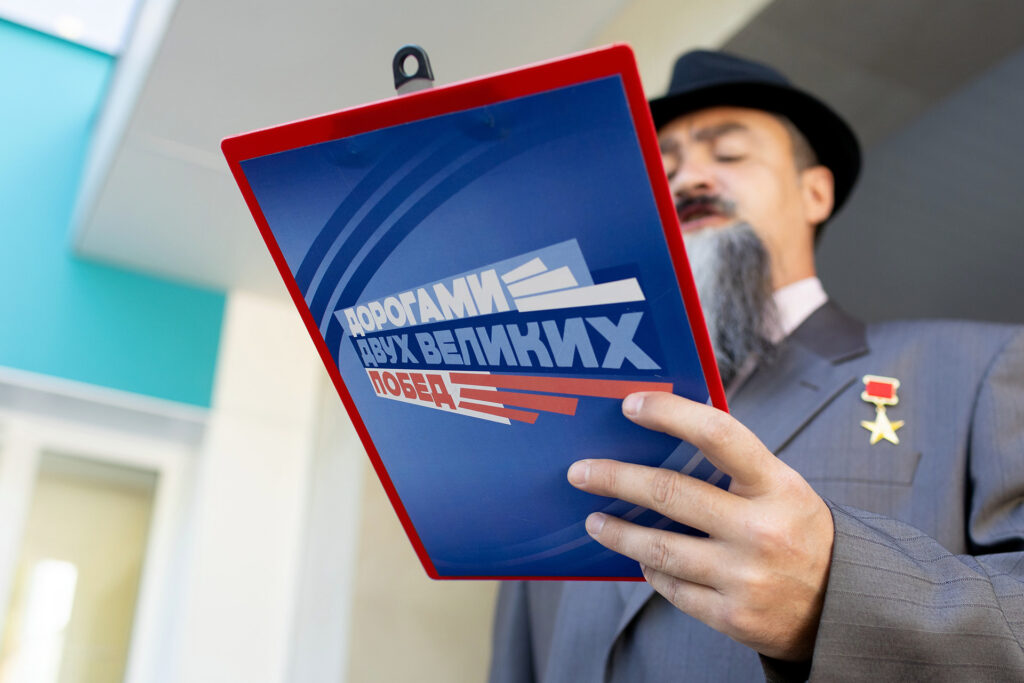

Восемь дней 80 туристов тестировали маршрут, разработанный к 80‑летию атомной отрасли и 80‑й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В числе тех, кто прошел «Дорогами двух великих побед» по Кольскому полуострову, увидел северное сияние, примерил шамшуру, спустился в шахту рудника Карнасурт и поднялся на борт атомного ледокола, — корреспондентка «СР».

В пробный тур программы «Гостеприимные города «Росатома» взяли молодых сотрудников предприятий «Росатома» и путешественников не из отрасли. В поездке я познакомилась с офтальмологом из Твери, музыкантом из СанктПетербурга. Отбор начался еще в мае. Все желающие попасть в группу по общему конкурсу писали эссе на тему, почему они хотят в Заполярье. Кто-то мечтал увидеть северное сияние, кто-то — побывать на атомном ледоколе, кто-то — сделать селфи за блочным пультом управления АЭС. Мечты исполнились. Но обо всем по порядку.

Поезд отправляется

В 12 ночи мы стояли на перроне Ленинградского вокзала. Путь из Москвы в Полярные Зори неблизкий: 30 часов на фирменном поезде «Арктика». Многие волновались, что без стабильного интернета время будет тянуться невыносимо медленно.

Но скучать не пришлось. Иммерсивная программа стартовала уже на следующее утро, когда три наших вагона разбудил необычный выпуск новостей: пущена первая в мире АЭС, мы прибываем в городгерой Ленинград. На Ладожском вокзале группа доукомплектовалась петербуржцами. Как только все расположились и познакомились, в вагон зашли Игорь Курчатов и Анатолий Александров (грим у актеров что надо). С «академиками» гимн городов присутствия «Росатома» выучили даже те, кому просто повезло купить билет в наши шумные вагоны. Мы снимали клип о поездке и разрабатывали настольные игры по мотивам путешествия. Нужно было придумать правила, нарисовать игровое поле и фишки 3D-ручкой. Лучший вариант настолки, как нам сказали, уже в типографии.

Остановка 1 Шамшура и черничное наслаждение

Первый пункт маршрута — Полярные Зори. Нас поселили в домиках в горнолыжном комплексе «Салма», что в 10 км от Кольской АЭС. Я влюбилась в Заполярье сразу. Все было интересно. И рассказ экскурсоводов о традиционной одежде северных народов, и примерка шамшуры — головного убора кольских саамов, и мастеркласс по готовке на открытом огне колбасок из оленины, и дегустация ягеля — на вкус очень похоже на яблочную пастилу.

Ночи туристы-совы проводили на улице: подолгу гуляли, чтобы увидеть северное сияние. И увидели — первое в этом сезоне. Я, жаворонок, два дня, что мы жили в «Салме», вставала в пять утра и бегала по горнолыжной трассе на вершину горы Лысой. Оттуда и атомная станция, и Полярные Зори как на ладони. По пути вниз собирала чернику. Она тут растет везде, даже в городских скверах. Август — сезон ягод. И кажется, никто не уехал домой без селфи в черничных кустах.

Полярные Зори — одно из направлений туров возможностей, кратких ознакомительных поездок молодых специалистов в города присутствия «Росатома». Принимать гостей здесь любят и умеют. Сейчас в Полярных Зорях живет чуть больше 14 тыс. человек, город очень маленький, но есть на что посмотреть и чем заняться. О том, чем нас удивил атомград, что мы увидели на АЭС, как с главой города раскрашивали полярного медведя, купажировали чай и пели в караоке с Курчатовым, я напишу в следующих выпусках «СР».

Остановка 2 Солнце ручной работы

На четвертый день тура мы приехали в поселок Ревда Ловозерского района. Первым делом возложили цветы к памятнику советским летчикам, погибшим в Великую Отечественную войну. Потом направились на Ловозерский горнообогатительный комбинат (см. справку).

В столовой нас накормили домашним обедом. После полярных деликатесов многие обрадовались борщу и жаркому, как у бабушки. Повара рассказали о нормах рациона для шахтеров: за один прием пищи примерно по 50 г жиров и белков. Это несколько столовых ложек масла и больше 200 г мяса. Для гостей норму жиров уменьшили — все-таки добычи полезных ископаемых в программе тура нет. На десерт подали любимые пирожные сотрудников комбината: «картошку» и корзиночки с кремом. И посоветовали в Ревде говорить «рудник» с ударением на первый слог — горняки признают только такой вариант произношения.

В музее предприятия пока нет мультимедийных экспонатов, но его директор Иван Вдовин внедряет элементы интерактивности. Мы все по очереди посидели в сохранившейся с XVIII века веже — жилище саамов в виде четырехугольной пирамиды с усеченной вершиной, научились ставить капкан на медведя и узнали, что в Ревде оленеводов определяют по профессиональной травме — сломанному носу. Когда животное пугается, резко вскидывает голову, если стоишь рядом, можешь не успеть увернуться от ветвистых рогов.

Несколько месяцев назад Иван Вдовин пригласил художника, чтобы тот расписал настольный топографически точный макет горного массива Ловозерские тундры из парафина и гипса. В потолок над макетом вмонтирована штанга со светильником. Небольшой моторчик приводит штангу в движение: «солнце» (лампа) двигается по «небосводу» и освещает хребты гор. Выглядит завораживающе.

На экскурсии в военизированную горноспасательную часть, обслуживающую рудник Карнасурт, мы спустились в учебную шахту и потолкали вагонетку с манекеном раненого по рельсам. Масштаб рудника нам стал понятен только там. Его схема занимает всю стену и напоминает карту мегаполиса с сотнями улиц-ответвлений и проспектов — выработок. Спасатели знают схему наизусть: могут с закрытыми глазами составить маршрут из одной точки в другую.

Остановка 3 Оленя жалко

До Мурманска из Ревды мы доехали на автобусе за два с половиной часа. Самое трогательное событие тура я наблюдала там, в мемориальном комплексе «Долина Славы». 24 участника привезли землю, собранную у памятников воинской славы в своих городах. Под звуки военного оркестра ее объединили в памятной капсуле, которую Вита Саар, руководитель программы «Гостеприимные города «Росатома», передала заместителю главы администрации Кольского района Александру Реке. «Сегодня пятый день, как мы идем дорогами великих побед по гостеприимной, доблестной, невероятно красивой земле Мурманской области: Полярные Зори, Ревда, Мурманск… Идем дорогами великих людей, добывавших эти победы: моряков, летчиков, разведчиков и ученых ядерного проекта, который сыграл важнейшую роль в приближении Великой Победы 80 лет назад. С бесконечной благодарностью и в память о легендарных боях мы передаем эту капсулу Мурманской области, Кольскому району как символ единения в наших ценностях и целях — чтить прошлое, создавать будущее и идти к новым великим победам», — сказала Вита Саар.

После экскурсии по местам воинской славы самого крупного города Заполярья туристы поазартнее сразились в тематическом квизе информационного центра по атомной энергии Мурманска. Выбравшие более спокойный досуг делали панно из камней и минералов. Изобразить решили первый атомный ледокол «Ленин». На наброске над судном возвышались две большие дымящие трубы. Ошибку заметил Анатолий Александров (вернее, актер, который его играл) — разработчик энергетической установки для «Ленина».

На следующий день, поднявшись на борт ледоколамузея, мы убедились, что труб там, как у парохода, нет и быть не может. Многие приготовились увидеть спартанскую обстановку: голые стены, железную мебель. А увидели ковры, картины, живые цветы.

Прощальный ужин нам устроили в ресторане полярной кухни. Угощали гребешками, сваренной по всем правилам финской ухой, сорбетом из морошки. Тартар из оленины я попробовать не решилась: оленя жалко. Зато прошла мастер-класс по разделыванию камчатского краба. Несмотря на название, краб местный, мурманский. В 1960‑е годы был проведен удачный эксперимент по подселению этих ракообразных в Баренцево море. Климат им понравился, крабы расплодились и стали местным деликатесом.

Что дальше

Скоро в путешествие «Дорогами двух великих побед» сможет отправиться любой желающий. Руководство программы «Гостеприимные города «Росатома» подарило Мурманской области методические рекомендации для туроператоров. Соответствующее соглашение в заключительный день нашей поездки подписали заместитель директора Туристского информационного центра Мурманской области Виктория Максимова и Вита Саар.

Подслушано в туре

«Я думала, не смогу выжить без интернета, а в итоге заметила, что его нет, только через два дня».

«Оленина на вкус похожа на колбасу, правда, немного испорченную».

«Мам, не могу говорить, я на ледоколе. На атомном. Нет, не холодно, тут как во Дворце культуры».

«Чернику будешь? Я уже больше не могу».

Справка

Ловозерский горнообогатительный комбинат — единственное в России действующее предприятие по добыче редкоземельных металлов, титана, ниобия и тантала. Ценные компоненты из ловозерских концентратов извлекают на Соликамском магниевом заводе и производят коллективные карбонаты редкоземельных металлов (главные — лантан, церий, неодим и празеодим) и оксиды тантала и ниобия. В 2023 году комбинат вошел в состав «Росатома».

Вкусные сувениры из Заполярья

- Вяленый ерш. Местные говорят, что есть два типа людей: те, кому нравится мурманский ерш посуше, и те, кому пожирнее.

- Варенье из морошки. Свежей привезти домой главную ягоду тундры не получится: через несколько часов она пускает сок и быстро прокисает.

- Палтус холодного копчения. Деликатес, который в термопакете не испортится за несколько суток в поезде.

- Чипсы из ягеля. Вариант, чтобы удивить тех, у кого «все есть».

- Корабельная печень и икра трески. Консервы плавучих заводов гораздо вкуснее: рыбные продукты закрывают в банки свежими, а не подвергают длительной заморозке.

- Ферментированный иван-чай. Предотвращает преждевременное старение клеток за счет большого количества антиоксидантов, богат витаминами группы В, калием, кальцием, магнием, железом, фосфором, марганцем, медью и цинком.