В понедельник начинается Стругацкий: в МИФИ стартовал курс по научной фантастике

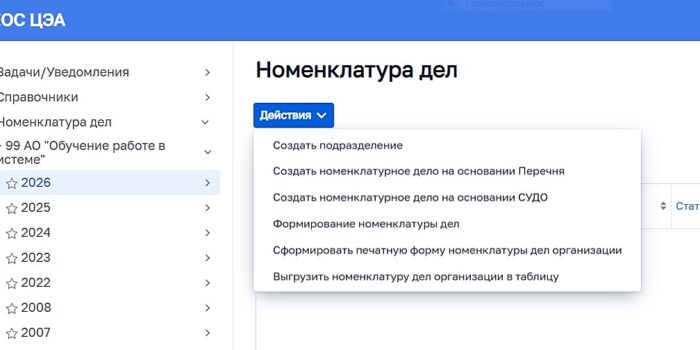

Фантасты подают идеи ученым и инженерам, открытия и изобретения ученых и инженеров вдохновляют визионеров технологий будущего. Так считает доцент кафедры истории Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Анастасия Симова, разработавшая курс «Физика и инженерная мысль в произведениях отечественной научной фантастики».

В поисках культурного кода

Анастасия Симова работает в НИЯУ «МИФИ» с прошлого года. До того в Институте славяноведения РАН исследовала историю средневековой Болгарии. Казалось бы, при чем здесь научная фантастика?

«У моих родителей-инженеров научная фантастика всегда была в почете. И я увлеклась ею еще подростком, — рассказывает Анастасия Симова. — Мне кажется, эта литература в том числе объединяла людей научно-технического склада мышления, формировала в их среде определенные взгляды на развитие цивилизации. Когда я пришла в МИФИ, удивилась, почему здесь не изучают фантастику, ведь для инженеров-физиков это логично. У нас в Институте фундаментальных проблем социогуманитарных наук поощряются элективные (по выбору. — «СР») курсы. Я предложила план, его поддержали».

После года преподавания в МИФИ Анастасия Симова сделала вывод, что современным студентам-технарям не хватает метаязыка — корпоративного культурного кода, который маркирует цеховую принадлежность носителя и развивает идентичность. Идентичность же, в свою очередь, формируется стилем мышления. «Я трезво отношусь к своей эрудиции. Я не литературовед, не культуролог, не физик и профессионально оценить инженерное содержание произведений не могу. В моем курсе преобладает исторический подход к эволюции научной фантастики, — уточняет Анастасия Симова. — Одним из результатов этого эксперимента мне бы хотелось видеть сплоченных мифистов, которые знают и любят научную фантастику, в первую очередь отечественную. Ведь советская и российская школа фантастики — одна из ведущих в мире, и мне как историку интересно заострить внимание на ее видении человека будущего».

Требуются визионеры

Программа рассчитана на младшекурсников бакалавриата. В группе полтора десятка студентов. «В самом начале я спросила, какую научную фантастику они читают и кого из писателей знают, — рассказывает Анастасия Симова. — Ответы удивили и порадовали. Практически все читали Ефремова и Беляева. Многие — Стругацких. Из иностранцев чаще называли Айзека Азимова и Нила Геймана. Современные околофантастические жанры вроде российского бояръ-аниме (уклон в магию, противостояние могущественных аристократических кланов, перемещения во времени. — «СР») не упомянул никто. Напротив, поинтересовались: а что это вообще? И только один студент признался, что фантастику не читает и не знает. Его привлекло название курса, и он решил узнать, что это за литература. Несколько студенток Инженерно-физического института биомедицины после первой лекции даже подошли и спросили, нет ли у меня списка литературы для самостоятельного чтения. Конечно, он у меня есть».

Темой вводной лекции была практическая польза научной фантастики для высокотехнологичных компаний и корпораций. Есть в современных бизнесе и науке такое явление, как визионерство. «Визионерами называют людей, которые свободно ориентируются в определенной отрасли и умеют предвидеть тренды ее развития. В России прижились термины «прогнозист» и «футуролог», хотя это немного другие специальности, — поясняет Анастасия Симова. — Мы со студентами поговорили об основателе Apple Стиве Джобсе, основателях Google Ларри Пейдже и Сергее Брине, создателе экосистемы «Сбера» Германе Грефе».

Курс охватывает два больших исторических периода: советский и дореволюционный, начиная с XVIII века, когда понятия «научная фантастика» еще не было и в помине. В «Новейшем путешествии, сочиненном в городе Белеве» (1784) авторства Василия Левшина фигурирует и первый космонавт, и космический аппарат. Стимулом зарождения фантастики как отдельного направления послужила промышленная революция XIX века. В 1824 году увидели свет «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в двадцать девятом веке» Фаддея Булгарина (путешествия во времени, воздушные дилижансы с паровым двигателем). Через десяток лет Владимир Одоевский написал «4338-й год: Петербургские письма» (промышленное освоение Луны, электроходы, аэростаты).

От утопии Чаянова к «Далекой Радуге»

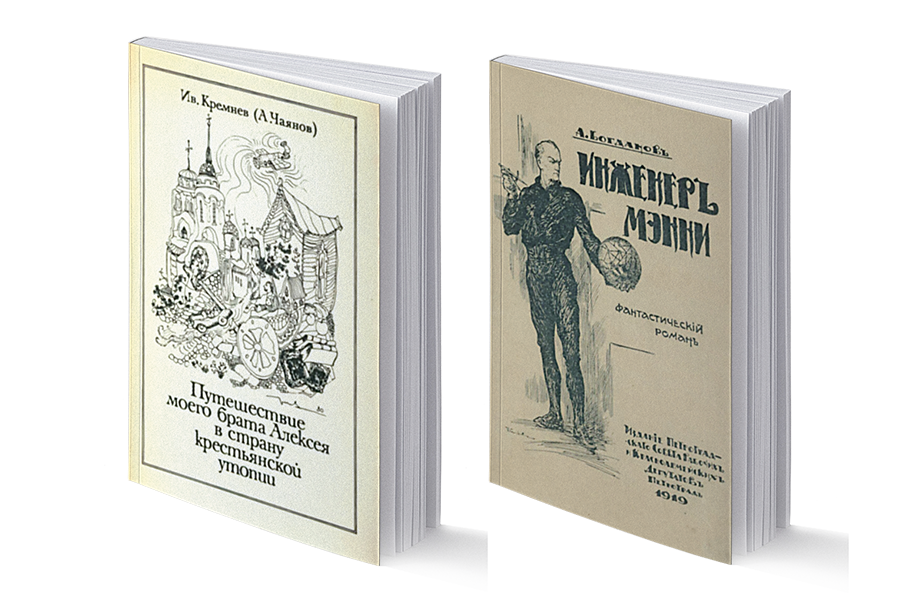

«Серебряный век — время мощного рывка в дореволюционной отечественной фантастике, — продолжает Анастасия Симова. — Мы обязательно рассмотрим роман «Красная звезда». Его написал Александр Богданов, к слову, основатель Института переливания крови. А ведь еще в предшествовавшем ему поколении сама идея переливания крови воспринималась как нечто фантастическое. В «Красной звезде» на атомной тяге передвигается этеронеф — яйцевидная космическая ладья. Это написано в 1908 году! «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» знаменитого экономиста Александра Чаянова тоже интересно с инженерной точки зрения. У него погодой управляет сеть силовых магнитных станций — метеорофор».

Преобладают в советской части курса широко известные читателю имена: Алексей Толстой, Александр Беляев (серия о парадоксальных изобретениях профессора Вагнера), Иван Ефремов. «Конечно же, Стругацкие. Будущим инженерам наверняка будет интересна «Далекая Радуга». Это повесть 1963 года из цикла «Мир Полудня», где Стругацкие описывают расцвет научнотехнической мощи человечества, — говорит Анастасия Симова. — Из менее известных авторов в программе — Сергей Снегов с циклом о соперничестве землян и научившихся искривлять пространство галактов и Владимир Савченко с интересными идеями в области кибернетики».

Занятия курса проходят раз в неделю, в конце семестра студенты сдадут зачет, который на общей успеваемости не отразится. Будут и индивидуальные творческие задания — визуализировать инженерные идеи из пройденных произведений с помощью нейросетей.

Сбывшиеся предсказания фантастов

Атомная энергия

Александр Богданов (Малиновский) «Красная звезда», 1908 год

Герберт Уэллс «Освобожденный мир», 1913 год

У Малиновского огромные запасы энергии скрываются в атомах вещества; атомные двигатели имеет корабль марсиан. Только через три года Эрнест Резерфорд поставит эксперимент, на основании которого предложит планетарную модель атома…

Уэллс подсказал более реалистичные применения. Не только мирный атом (первая АЭС, по Уэллсу, появляется в 1953 году, на самом деле — в 1954‑м), не только искусственное получение новых химических элементов, но и атомную бомбу, способную «в мгновение ока уничтожить все, созданное человечеством, и порвать все существующие между людьми связи». Да, и еще в «Освобожденном мире» впервые упоминается синтетический мех, который на самом деле начали массово производить в 1950-х годах.

Аппарат искусственного кровообращения

Александр Беляев «Голова профессора Доуэля», 1925 год

Первый «автожектор» (аппарат искусственного кровообращения) сконструировал в 1924 году Сергей Брюхоненко. Однако сообщения об этом появились позже, поэтому идея Беляева казалась чистейшей фантастикой, пока в 1928 году Брюхоненко не продемонстрировал оживление отделенной от туловища головы собаки. По словам самого писателя, тему романа ему подсказал собственный невеселый опыт: три года с парализованными ногами из-за туберкулеза позвоночника, усугубившего последствия травмы. Жутковатая идея оживления отрезанной головы с последующим пришиванием к чужому телу не нашла применения. Но пересадка органов применяется широко (серьезный вклад в развитие этой области внес ученик Брюхоненко Владимир Демихов), как и аппараты искусственного кровообращения, — без них, например, были бы невозможны операции на сердце.

Карманный телефон

Роберт Хайнлайн «Космический кадет (Космический патруль)», 1948 год

«Слушай-ка, звонит твой телефон!» — «Верно, — Мэтт сунул руку в поясную сумку и достал телефонную трубку. — Алло?» Сценка прямо из нашей жизни — по-видимому, первое упоминание общедоступных мобильных телефонов и сотовой связи. В 1983 году компания Motorola выпустила на рынок свой первый коммерческий мобильный телефон — длина 33 см, вес 794 г, цена в розницу 3995 долларов.

Микроскоп с атомарным разрешением

Станислав Лем «Солярис», 1960 год

«…Приплюснутая тень одной молекулы заполнила весь окуляр, изображение прояснилось, — сейчас! Но ничего не произошло. Я должен был увидеть дрожащие пятнышки атомов, похожие на колышущийся студень, но их не было». Крис называет устройство, с помощью которого он исследует кровь Хари, «нейтринным микроскопом». Для 1960‑х — фантастика. Сканирующие зондовые микроскопы, в том числе атомносиловой микроскоп, с помощью которого можно получать изображения биологических образцов с разрешением до размеров атомов, появились в 1980-х. Нейтрино он не использует, а «ощупывает» образец с помощью иглы.

Электронные СМИ

Артур Кларк «2001: Космическая одиссея», 1968 год

«Флойд включил свой газетный планшет в информационную сеть корабля и просмотрел одну за другой крупнейшие электронные газеты мира. <…> Кстати, в эту эру электроники и самое слово «газета», конечно, стало анахронизмом. Текст ежечасно автоматически обновлялся. Даже если читать одни лишь газеты на английском языке, можно всю жизнь только и делать, что поглощать этот вечно обновляющийся поток информации…» Простенький «газетный планшет» Флойда современным планшетам не чета, однако про бурные потоки новостной информации все верно. И вот это: «Чем совершеннее техника передачи информации, тем более заурядным, пошлым, серым становится ее содержание» — обидно, но в точку.

Интернет

Аркадий и Борис Стругацкие «Мир Полудня», цикл повестей 1960–1980‑х годов

Всемирную паутину, похожую на ту, какой мы ее знаем, не предсказал, пожалуй, никто. До последних десятилетий ХХ века герои фантастики общаются с компьютерами, печатая буквы и цифры, а в лучшем случае голосом. Никаких вам иконок на разноцветных обоях и перемещаемых мышью окон. Но если не придираться к оформлению, Большой Всепланетный Информаторий Стругацких основную идею передает верно. «Ведь если бы человеку понадобилось узнать, кто есть Лев Абалкин, он мог бы вызвать информаторий (я вызвал БВИ), набрал бы имя или кодовый номер (я набрал кодовый номер) и спустя… Раз-и-два-и-три-и… Четыре секунды получил бы возможность узнать все, что один человек имеет право знать о другом, постороннем ему человеке» («Жук в муравейнике»). Вплоть до его «генетического кода» — если Стругацкие имели в виду полный геном, то по нынешним меркам общество Полудня очень открытое. А вот Хайнлайн еще в 1958 году («Дети Мафусаила») описал новостной поисковик: «Может, лучше воспользоваться автонастройкой и подождать?» — «О’кей, — согласился Лэзерс и подошел к приемнику. — Какое слово ключевое?» — «Мафусаил». Лэзерс нажал кнопку. Послышался писк и шорохи, указатель заскользил по шкале и наконец остановился с триумфальным щелчком». Интерфейс архаичный, но, безусловно, это он.

Источник: журнал «Кот Шредингера» № 5, 2015 год