Ускорение в «цифре»: как «Росатом» развивает цифровое материаловедение

По федеральному проекту «Технологии новых материалов и веществ» до 2030 года «Росатом» планирует создать почти сотню продуктов. Цифровое материаловедение — отдельное направление, которое должно ускорить развитие всех остальных. «Росатом» ведет его в партнерстве с центрами компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) в вузах Москвы и Новосибирска. О сотрудничестве рассказывает Евгений Александров, директор центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» Московского государственного технического университета им. Баумана.

— Какие задачи ставит перед вами новый федеральный проект?

— При поддержке правительства России и «Росатома» мы должны за счет инструментов цифрового материаловедения ускорить разработку перспективных материалов и внедрение новых в реальный сектор экономики. Использование компьютерного моделирования и машинного обучения при проектировании структуры и технологии изготовления композитных материалов с требуемыми свойствами экономит время, финансы и позволяет работать в условиях дефицита высококвалифицированных кадров. Идя по этому пути, мы выигрываем конкуренцию с другими странами за рынки перспективных материалов.

— Расскажите о работах, которые вы ведете сейчас.

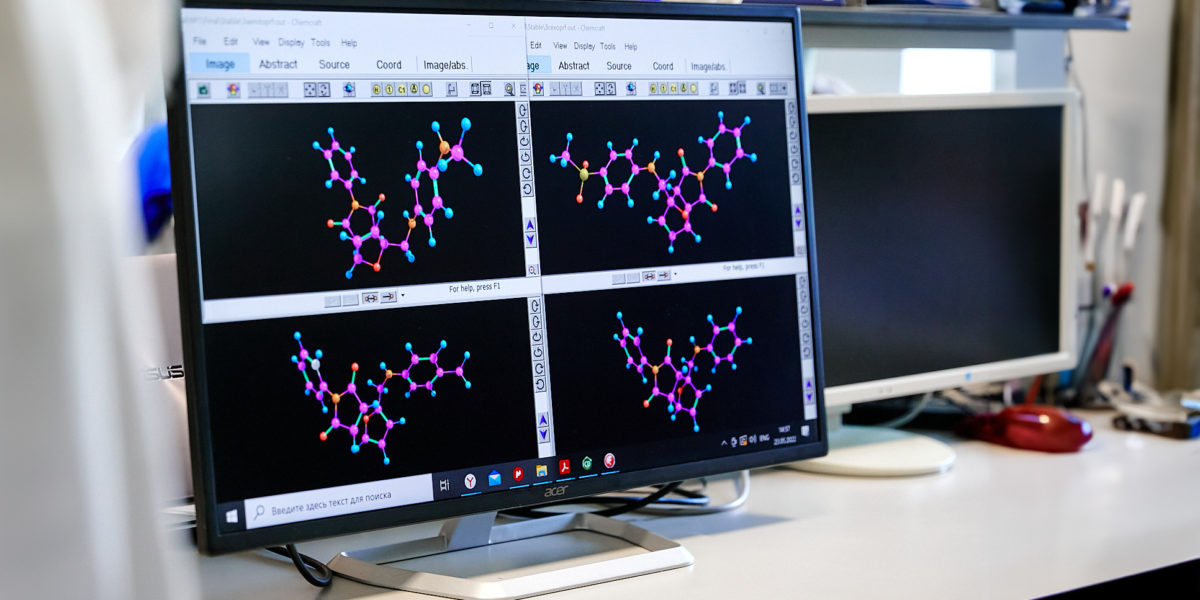

— Прежде всего это платформа цифрового материаловедения, неразрывно связанная с исследовательской и производственной инфраструктурой. В нашем консорциуме более десятка организаций, все их программные продукты и данные о материалах и технологиях получения содержатся в банке приложений и базах данных. Мы разрабатываем новые составы и проектируем изделия из них. Для этого в платформе реализован бесшовный переход между выбором материала в базе данных, его дизайном, прогнозированием свойств, построением модели и расчетом отклика изделия из этого материала на механические и тепловые нагрузки.

Наша платформа объединяется с платформами «Росатома», такими как «Сарус» (система управления полным жизненным циклом изделий на промышленных предприятиях) и система управления данными о свойствах технологий, материалов и конструкций «ТМиК». Ведутся переговоры о долговременном сотрудничестве и объединении инфраструктуры с «Сибур ПолиЛаб» для развития обратного инжиниринга и поиска новых применений производимых и перспективных полимеров и композиционных материалов на их основе.

Один из модулей платформы, веб-сервис PolymerAI с машинным обучением, доступен для пользования без регистрации. Он позволяет предсказывать свойства полимера по его составу. Остальные модули будут вводиться по мере готовности к массовому применению. Платформа должна предоставлять другим разработчикам научного и технического программного обеспечения возможность добавлять свои приложения и базы данных.

— Какими материалами вы занимаетесь?

— Например, мы разрабатываем новые марки суперконструкционных термопластов — полиэфирсульфонов, полиэфиримидов и др. Их используют как основу композиционных материалов в сильно нагруженных изделиях, от которых требуется прочность, малый вес и стойкость к воздействию тепла и коррозии. Наши суперпластики замещают теперь уже недоступные зарубежные аналоги. Объем рынка оценивается в 1 трлн рублей. Суперпластики теснят реактопласты из-за пластичности и возможности переработки — переплавки. Недавно Министерство промышленности и торговли РФ обозначило наличие слабых мест в цепочках производства суперпластиков.

— Какие ресурсы есть у вашего центра?

— В центре и консорциуме работают ученые, инженеры и технологи — лидеры в областях на стыке материаловедения и моделирования, машинного обучения, информационных технологий, химии органических, неорганических и высокомолекулярных соединений, физико-химических методов анализа, производственных технологий, проектной деятельности. Все эти направления полностью обеспечены оборудованием и информационной поддержкой.

Центр расположен в новом кампусе Московского государственного технического университета им. Баумана: более 5,5 тыс. м2, новое оборудование, современная архитектура, коммуникации и система обеспечения функционирования.

Национальная технологическая инициатива

Госпрограмма, нацеленная на объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики. Центры компетенций НТИ — инженерно-образовательные консорциумы на базе университетов, научных и производственных организаций. Их задача — объединять потенциальных заказчиков с разработчиками для рождения инновационных решений в сквозных технологиях, обеспечивающих глобальное лидерство.

Алексей Дуб

Руководитель приоритетного направления научно-технологического развития «Росатома» «Материалы и технологии», первый заместитель директора частного учреждения «Наука и инновации»

— Перед нами стоит задача не только представить новые инструменты цифрового материаловедения, но и показать их возможности в конкретных направлениях промышленности, от энергетики и авиастроения до электроники. Главная цель — кратное сокращение сроков разработки и внедрения новых материалов и конструкций за счет моделирования структур и технологических процессов, а также формирования базы цифровых паспортов новых и перспективных материалов, важных для промышленности.

Юрий Свистунов

Заместитель гендиректора, технический директор композитного дивизиона «Росатома»

— Цифровые технологии — ключ к устойчивому развитию композитной промышленности. Дальнейшее комбинирование материалов и компонентов композитов для достижения новых свойств нецелесообразно без использования современных методов вычислений и моделирования и новых инструментов, включая искусственный интеллект. Создавать лучшие продукты, оптимизировать их свойства нужно на цифровых двойниках. Мы также работаем над цифровыми двойниками критически важных производств для ускорения разработки новых типов углеродных волокон и усиления стабильности характеристик за счет новых подходов к контролю каждого параметра производства.