Вселение в робота: рассказываем о необычных профессиях

Мониторить ветер, вселиться в робота и сконструировать двигатель на воде — мы продолжаем рассказ о людях «Росатома», чьи профессиональные истории вдохновляют.

Северный ветер

Василий Николаев заинтересовался ветроэнергетикой, когда учился на старших курсах в МИФИ. Устроился в научно-информационный центр «Атмограф», который в числе прочего занимается малой и возобновляемой энергетикой. Потом прошел обучение по этому профилю в Датском техническом университете (DTU). Дания, кстати, один из пионеров ветроэнергетики: первый генератор там был установлен в 1976 году.

Когда в России приняли нормативную базу по возобновляемой энергетике, а «Росатом» победил в первом тендере на строительство ветростанций общей мощностью 660 МВт, Василий понял, что это его шанс. Сейчас он работает начальником отдела ветромониторинга и размещения ВЭС в «Новавинде». «Наиболее творческая задача у меня — разработка схем расположения ветроустановок, — рассказывает Василий. — Подбор площадок под ветропарки в России, теперь уже общей мощностью 1 ГВт, можно назвать самым амбициозным проектом в моей карьере. В «Атмографе» было еще несколько примечательных. Мы выбирали площадку и оценивали экономические показатели для ВЭС мощностью до 50 ГВт за полярным кругом, которая поставляла бы электроэнергию в Китай. У побережья Северного Ледовитого океана огромный ветровой ресурс. Протяженность кабеля для перекачки электроэнергии составила бы порядка 5 тыс. км. Но из-за высокой себестоимости и неготовности рынка концепт так и остался концептом. Еще один наш проект — подбор оборудования и разработка оптимальной схемы расположения одного из первых ветродизельных комплексов на Сахалине. Это направление оказалось успешным — на острове уже десяток таких комплексов».

Ветромониторинг нужен для уточнения технических и экономических характеристик будущего ветропарка, подбора оборудования. Исследования ведутся непрерывно в течение минимум года. «На площадке устанавливается мачта высотой от 10 до 150 м, увешенная датчиками скорости и направления ветра, температуры и влажности воздуха и др. Ветроизмерительный комплекс оснащен системой сбора, хранения и передачи данных и системой энергоснабжения. В последние годы начинают применяться и удаленные системы мониторинга — оптические и лазерные», — объясняет наш собеседник.

Вселение в робота

Сергей Флоря в 2006 году поступил в аспирантуру ИТЭФа и стал младшим научным сотрудником. Занимался наработкой ядерных данных на ускорителе ТВН-ИТЭФ. В 2010-м перешел в «РосРАО» (теперь — ФЭО) как ведущий специалист, сейчас — заместитель гендиректора по международной деятельности и новым бизнесам.

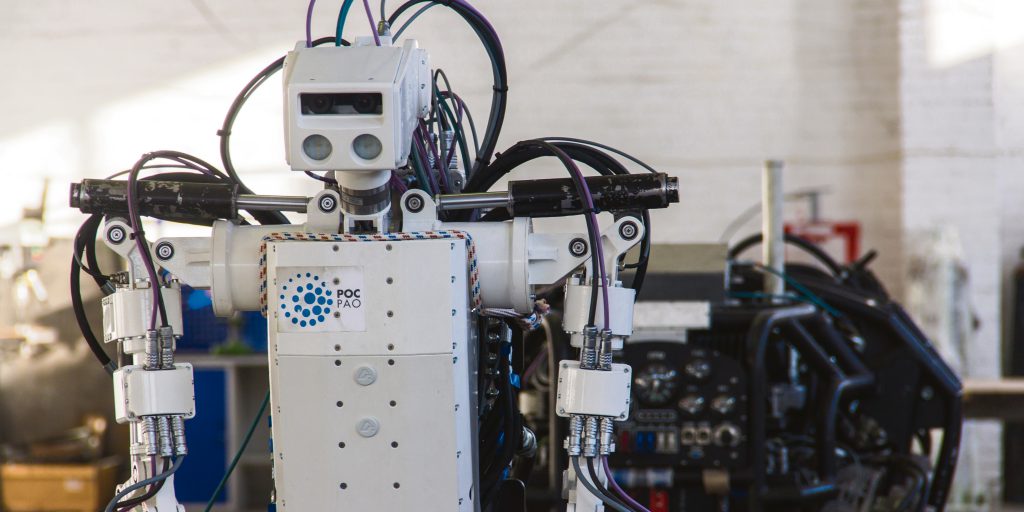

«Самое сложное в моей работе — внедрение новых подходов в решения 50-летней давности. Вместе с командой из НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска мы адаптируем технологии применения антропоморфных роботов к работе в условиях радиации. Пока у нас два робота — Алеша и Софья. Я и сам пробовал управлять одним из них с помощью специального костюма. Процедура подключения оператора называется «вселением».

Сергей считает, что человек не должен работать во вредных условиях, даже если этот труд дополнительно оплачивается. «Роботы как механические устройства меня не сильно вдохновляют, — говорит он. — Другое дело — программное обеспечение с элементами автономного принятия решений. И еще сенсорика, которая в Японии и США движется семимильными шагами. Последняя новация — перчатки управления, передающие тактильные ощущения».

Замеры на лыжах

Александра Данилюк — единственный гидрометрист на СХК. Ее зона ответственности — практически все гидротехнические сооружения комбината на реке Томи и технологические каналы. Она ежедневно проводит замеры: уровень, скорость, температура воды, рельеф дна, объем потребления и сбросов и проч. «Эти сведения нужны для соблюдения технологических режимов, — объясняет Александра. — В целом схема проста: провели наблюдение, сделали расчеты и по их результатам корректируем процессы, проводим эксплуатационные или ремонтные работы».

В этой профессии нужна хорошая физическая подготовка. «Например, зимой приходится на лыжах по сугробам добираться до объекта, чтобы сделать замеры, — рассказывает Александра. — Когда реку сковывает льдом, работы, конечно, поменьше, но погодные условия, особенно мороз и снегопад, добавляют трудностей. Ведь я веду постоянные замеры толщины льда и снега. Тот же лед нужно перед замером бурить до воды. Тут мне, правда, помогают коллеги, а я руковожу, показываю, где делать лунку».

Двигатель на воде

В 1999 году Родион Казанцев окончил кафедру гидромашин Санкт-Петербургского политехнического университета и устроился в ЦКБМ инженером-конструктором. «Коллектив был довольно возрастной, мало молодых людей тогда шло в эту профессию. А ЦКБМ как раз получил заказы на оборудование для строящихся АЭС в Китае и Индии. Под эти заказы предприятие получило деньги и начало набирать персонал. По карьерной лестнице я поднялся быстро: в 2002 году стал заместителем начальника отдела. Мне было 26 лет, моему начальнику на два года больше. И мы должны были ставить задачи конструкторам, которые в три раза старше и гораздо опытнее. Сложно было убеждать, спорить, аргументировать свою позицию. Учились находить общий язык».

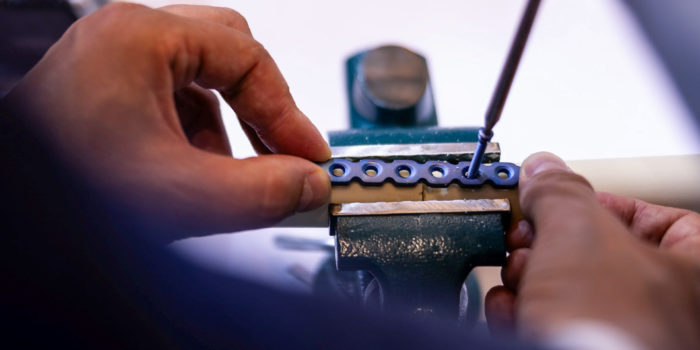

Сейчас Родион Казанцев — главный конструктор по насосному оборудованию. Циркуляционные насосы, которые делает ЦКБМ, — важная часть реакторной установки, они обеспечивают циркуляцию теплоносителя в первом контуре. Одна из последних разработок бюро — ГЦНА‑1753. «В реакторном отделении только в ГЦН есть масло. Масло горит — значит, есть вероятность пожара. В конце 2000-х перед нами встала задача полностью исключить масло из насосного агрегата, и мы начали работать над вариантами. Сначала сделали агрегат с подшипниками, у которых было смазывание и охлаждение водой, и двумя независимыми валами, но этот вариант нас не устроил. Подшипники быстро изнашиваются, требуют ремонта. Кроме того, они трудоемки в изготовлении, что удлиняет производство агрегата. Поэтому мы создали ГЦНА‑1753, у которого единый вал и один подшипник в двигателе».

Курская АЭС‑2 будет первой, куда поставят новые ГЦН. Такие же смонтируют на АЭС «Аккую» в Турции, «Ханхикиви‑1» в Финляндии, «Пакш» в Венгрии, «Эль-Дабаа» в Египте.